|

~ ビジネスと社会課題解決を両立させ、‘らしさ’で競争優位を創り出す!待望の戦略メソッド ~

医学界では、基礎研究と臨床があり、コラボレーションが重要だといわれます。私も「CSRブランディング」というセオリーを研究し教壇に立ちながら、自らも実践しているという立場にありますので、とても共感をおぼえます。前回に続き、長年の実体験をもとに、CSR・ブランド推進の「臨床」の立場から、社内浸透でお困りの方に処方箋とエールを送ります。

「一人ひとりが、自社ブランド」ーーインターナルブランディングの合言葉

「社内浸透」というと、「上から目線」で「落とし込む」「一方的に伝播する」といった語感がありませんでしょうか。CSRの原動力は、社員の自主性・主体性です。そのためには「共感」が第一です。

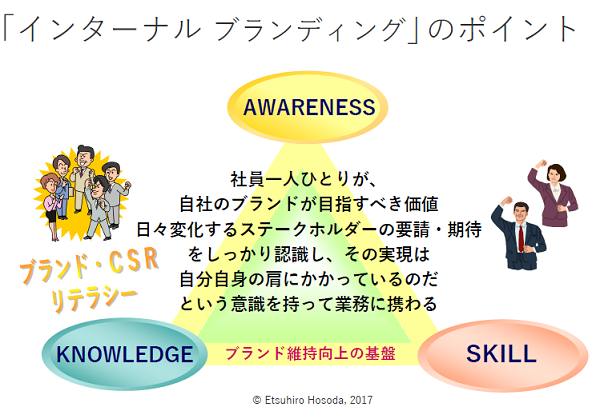

CSR発想のインターナルブランディングで目指すのは、時代にふさわしい企業の考え方や価値観、あるべき姿や目指す方向、そして自社らしさを伝え、共有することです。単に、社員がつける社章や企業のロゴマーク・シンボルを統一し、徹底して使うようにするといった表面的な活動にとどまるものではありません。

コーポレートブランドの訴求を通じて、従業員と企業の思いを共有し、個々の従業員の意識・活動を同じ方向に向けていくことが重要です。あらゆるステークホルダーとの接点(タッチポイント)で企業の評判とブランドは創られることを肝に銘じ、全社員で、「社会」を意識しながら、価値を提供することが大事です。

そのゴールイメージは、「社員一人ひとりが、自社のブランドのあるべき姿、日々変化するステークホルダーの要請や期待をしっかりと認識し、『一人ひとりが自社ブランド』として、ブランドを体現していくという意識を持って業務に携わること」です。

|

インターナルブランディングの「伝道師(エバンジェリスト)」に捧ぐ!

私自身、社内でCSRやブランドの「伝道師(エバンジェリスト)」と呼ばれたりしています。何百回にも及ぶ社内啓発活動を通じて体得したことは、個々の行動のベースにある意識やモチベーションに好影響をもたらします。お仕着せの教育ではなく、企業風土・文化の根っこから「誇り」に訴え、自発的に行動に結びつけてもらうことが肝要です。

|

インターナルブランディングの推進者は、自社のブランド・アイデンティティ(らしさ)である強みや価値、魅力をあらゆる組織にわかりやすく説明できなくてはなりません。ブランドの「伝道師(エバンジェリスト)」として目指すのは、企業の理念や行動基準をもとに、ブランドに関する認識・理解を高め、その基本的なメカニズムを全社で共有することです。

あわせて、CSRブランディングでは、CSRの本質を自社にフィットするように「翻訳」して、ブランド意識と融合させ、共感を得ていくことも加わります。共感が得られれば、意義に気づきます。意義に気づけば、自発的に動いてくれます。

「あれは、やめておきましょう」「これは、やりましょう」という他律的な働きかけではなく、自社のプライドにかけて「あれはやめておこう」「これはやっておくべきだ」と一人ひとりが自立的に発想することを目指します。

したがって、社内において、CSRやブランドセミナーの講師を務める人材には、一定レベル以上の「プレゼンテーションスキル」が求められます。だからといって、話し方などのデリバリースキルだけではなく、シナリオを考案するスキルも欠かせません。

|

例えば、営業部門には、営業パーソンのCSR知識やブランドロイヤルティが、自部門の活性化と営業活動そのものにも役立つことを実感してもらうことなどです。各々の組織に合わせて、訴求力のある視点を通じて、自社のCSRブランドを伝えられることも、講師の能力としては不可欠です。

日頃から、自身のプレゼンスを高めておくことも、見逃せないバックボーンとなります。そして、次世代型CSRともいえる、ブランド力をレバレッジに企業と社会の相乗発展をめざす「CSRブランディング」の実践段階に入ってくると、伝道師の役割も進化します。

伝え啓発するというスタイルから、時代のトレンドを捉えたビジネス化を促進するファシリテーターやプロデューサー、そして社内コンサルタントへと期待が高まるでしょう。活躍の場は、総合力による価値提供という観点から、グループ企業はもとより、サプライチェーン、バリューチェーンへと輪が広がっていきます。

最後にもう一つ、講師に不可欠なものがあります。それは「熱意」です。自分に熱がなければ、絶対に相手に熱いものは伝わりません。

CSRやブランド部門は、通常、トップマネジメントに近いセクションではありますが、トップダウンができる立場にはありません。「権力ではなく権威」を備え、かつフレンドリーに、インフルエンスパワーを発揮することがポイントです。社会が大きく変化し、CSRや企業ブランドがこれだけ重視されている今日、持続的な競争優位の源泉をマネジメントしているという自覚と誇りが大事です。

ビジネスと社会課題解決を両立させ、「らしさ」で競争優位を創り出す戦略メソッド「CSRブランディング」は、インターナルブランディングから始まります。

編集部からのお知らせ

細田さんの「CSRブランディング研修」が開催されます。「インターナルブランディング」のコーナーもあります。ご関心のある方は、以下より詳細をご覧下さい。

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=22031

細田 悦弘 (ほそだ・えつひろ)

公益社団法人 日本マーケティング協会 「サステナブル・ブランディング講座」 講師 一般社団法人日本能率協会 主任講師

1982年 中央大学法学部卒業後、キヤノン販売(現キヤノンマーケティングジャパン) 入社。営業からマーケティング部門を経て、宣伝部及びブランドマネジメントを担当後、CSR推進部長を経験。現在は、企業や教育・研修機関等での講演・講義と共に、企業ブランディングやサステナビリティ分野のコンサルティングに携わる。ブランドやサステナビリティに関する社内啓発活動や社内外でのセミナー講師の実績豊富。 聴き手の心に響く、楽しく奥深い「細田語録」を持ち味とし、理論や実践手法のわかりやすい解説・指導法に定評がある。 Sustainable Brands Japan(SB-J) コラムニスト、経営品質協議会認定セルフアセッサー、一般社団法人日本能率協会「新しい経営のあり方研究会」メンバー、土木学会「土木広報大賞」 選定委員。社内外のブランディング・CSR・サステナビリティのセミナー講師の実績多数。 ◎専門分野:サステナビリティ、ブランディング、コミュニケーション、メディア史 ◎著書 等: 「選ばれ続ける会社とは―サステナビリティ時代の企業ブランディング」(産業編集センター刊)、「企業ブランディングを実現するCSR」(産業編集センター刊)共著、公益社団法人日本監査役協会「月刊監査役」(2023年8月号) / 東洋経済・臨時増刊「CSR特集」(2008.2.20号)、一般社団法人日本能率協会「JMAマネジメント」(2013.10月号) / (2021.4月号)、環境会議「CSRコミュニケーション」(2010年秋号)、東洋経済・就職情報誌「GOTO」(2010年度版)、日経ブランディング(2006年12月号) 、 一般社団法人企業研究会「Business Research」(2019年7/8月号)、ウェブサイト「Sustainable Brands Japan」:連載コラム(2016.6~)など。