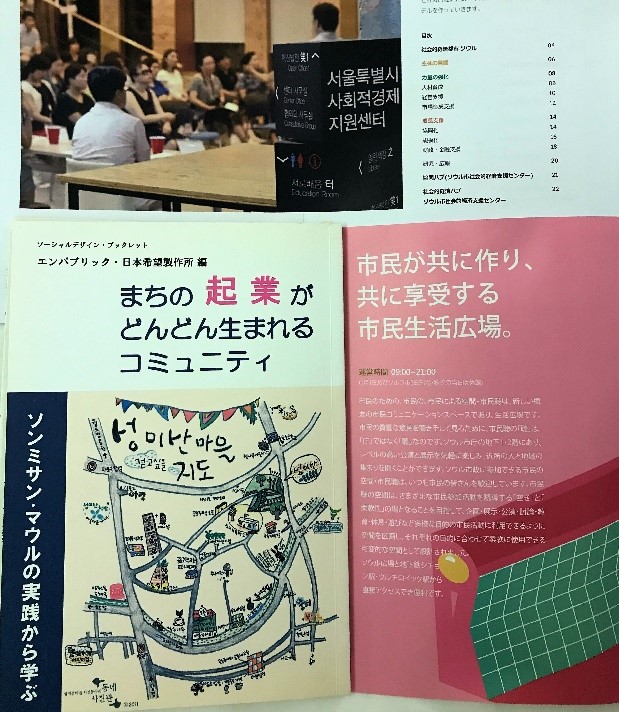

旧ソウル市庁舎前の広場。毎週のように市民の集いが開催されている。筆者撮影(2017年9月10日)

|

政権交代、財閥経済、北朝鮮問題にゆれる韓国ソウル市を訪れた。漢江の奇跡とよばれた急発展の反面で、深刻化する貧富格差・財閥中心経済・超少子化と若者の高失業率など、矛盾の塊を抱えて苦悩する中で模索される試みに注目する。

成長型経済と成熟型経済

本連載の第3回で紹介した社会的経済の台頭の動き、そこで注目される韓国・ソウル市での実験的試みを紹介しましょう。日本は欧米に追い付き・追い越せと経済成長を短期間に追求してきました。隣国の韓国もまた、日本が戦後に数十年かけて達成してきた発展の歩みをわずか十数年で達成してきた感があります。そこでの光と影の側面は、日本以上にくっきりと映し出されています。

日本経済の現状は、いち早く成長型経済から成熟型経済への移行段階に入っての苦悩なのですが、韓国経済は成長型経済に軸足をおきつつ成熟型経済の質をどう実現するかの苦闘とみてよいでしょう。その意味では、日本がぬるま湯的な状況下での模索にたいして、韓国は激動下での模索状況、その点では問題がよりクリアーに噴出しているのではないでしょうか。

韓国のGDP(国内総生産)の過半が巨大財閥企業(5大財閥:サムスン電子、現代自動車、SK、LG、ロッテ)の経済活動に依存している状況の中で、今回の政権交代がおきました。当初、旧政権(朴槿恵前大統領)も財閥依存の是正と経済民主化を掲げていたのですが、真逆の現実に直面し大統領罷免の事態がおきたのです。新政権が発足しましたが、この困難な課題にどう取り組むかが注目されています。

詳細は省きますが、資本投下や市場開拓での一点集中・突破型の経営戦略は、グローバル市場経済下でうまく展開すると絶大な成果を生みます(韓国の財閥型企業戦略)。しかし、サステナビリティの3側面(経済・社会・環境)では、社会的格差や環境影響など歪みを生じがちです。そのバランスをどうとるか、とくに社会・環境面でのバランス調整がカギとなります。その点に関して、大きなアンバランスを生じてきた韓国での苦悩は並大抵のものではありません。

連載第3回で紹介した通り、成長経済下での歪を是正する試みとしてソウル市での取り組みが改めて注目されます。国政レベルで大きく揺れ動く韓国ですが、自治体レベルでは着実な挑戦が続けられています。世界的に関心を集めるソウル市での市民型まちづくりと社会的企業について、簡単に紹介します。

出典:ソンミサン・マウル資料、ソウル市資料、社会的企業支援センター資料

|

ソンミサン・マウルの市民型まちづくり、ソウル市の革新的取り組み

ソウル市の中心部(麻浦区)に標高65メートルほどの小山(ソンミサン)をとりまく地域があります。マウルというのは町や村を意味します。ここは1990年代半ばから共同保育施設の設立から生協活動や各種教育活動が展開され、2000年代から地域の環境保全・自然保護運動を契機にして地域の結束が強まり、さまざまな協同組合や社会的企業などが次々と設立されてきました。

半径1キロほどの地域(人口約10万人)の中で、1000~1500世帯ほどの市民が中核的に動いています。大小の約70のコミュニティ活動(団体、各種事業、地域金融等)が展開しており、それらは各種協同組合や社会的企業などですが、劇場や図書施設、工房、カフェ、配膳サービス、リサイクルショップ、シェア経済、地域通貨など多岐にわたっています。まさにコミュニティづくり、事業・仕事おこしの実験場と言っても良いようなところです。

韓国経済が成長期にアジア通貨危機(1997年)にみまわれて、緊縮経済下での困難な時期にソンミサン地域で展開された試みは、市民の自立的まちづくりや事業体形成として注目されました。同地域の取り組みは、その後ソウル市や各地の自治体での政策形成につよく影響を与えています。

最近のソウル市の取り組みで注目すべき動きは多々ありますが(連載第3回参照)、上記との関連で代表例をあげてみると、以下があります。

・ 「住民参加予算制度」を導入し(2012)、市民の意見を受け付けて、予算の編成段階から検討・反映する仕組みを整備しています。

・ マウル共同体の総合支援センター設置(2012年)、聴策ワークショップ、インターネット・SNSなど各種コミュニケーションでの政策に対する市民意見の収集、村づくりの支援(住民の自律的事業の育成・財政的な支援)などが行われています。

・ 住民中心のマウル学校の運営(2014年 25ヶ所~)、地域社会と一丸となる共同体教育(生涯学習院、子供学校、村アカデミーなど)が行われています。

・ 社会的企業を育成する体系的な中間支援システムを構築、成長段階に合わせた総合支援が推進されています(ソウル市には、社会的企業、協同組合、青年ソーシャルベンチャーなど計3000以上の社会的経済企業が活動中、2015年)。

・「共有都市」(シェアリング・シティ)・「共有(シェア)経済」の展開(共有事業・企業・空間・場所・知恵の活用)が進められています。

すべてが順調に展開しているわけではありませんが、そのチャレンジ精神には頭が下がります。ソウル市の取り組みを横目に見て、さて東京都政はいかなるチャレンジを行うのだろうか、比較しながらしっかりと見守っていこうと思います。

古沢 広祐(ふるさわ・こうゆう)

國學院大學経済学部(経済ネットワーキング学科)教授。 大阪大学理学部(生物学科)卒業。京都大学大学院農学研究科博士課程(農林経済)研究指導認定、農学博士。

<研究分野・活動>:持続可能社会論、環境社会経済学、総合人間学。 地球環境問題に関連して永続可能な発展と社会経済的な転換について、生活様式(ライフスタイル)、持続可能な生産消費、世界の農業食料問題とグローバリゼーション、環境保全型有機農業、エコロジー運動、社会的経済・協同組合論、NGO・NPO論などについて研究。 著書に、『みんな幸せってどんな世界』ほんの木、『食べるってどんなこと?』平凡社、『地球文明ビジョン』日本放送出版協会、『共生時代の食と農』家の光協会など。 共著に『共存学1, 2, 3, 4』弘文堂、『共生社会Ⅰ、Ⅱ』農林統計協会、『ギガトン・ギャップ:気候変動と国際交渉』オルタナ、『持続可能な生活をデザインする』明石書店など。 (特活)「環境・持続社会」研究センター(JACSES)代表理事。(特活)日本国際ボランティアセンター(JVC)理事、市民セクター政策機構理事など。 http://www.econorium.jp/fur/kaleido.html https://www.facebook.com/koyu.furusawa