無肥料、無農薬、無灌水の「紫竹ガーデン」(2017年7月、筆者撮影)

|

図表1)北海道ガーデン街道HP( http://www.hokkaido-garden.jp/about.html, 2017/7/24現在)

|

[G☆Local Eco!第12回(上)]北海道といえば富良野のラベンダーを思い浮かべる人も多いであろう。それだけではなく、北は大雪山から富良野を通って南は十勝までの250kmにある8つのガーデンが連携して「北海道ガーデン街道」という観光振興を行っており、いまや年間50万人超の観光客が訪れるようになった。2008年に北海道ガーデン街道協議会が発足し、それまで個々に経営していたガーデンが連携することで、ドイツのロマンチック街道のような広域連携の観光事業を行おうという試みだ。

そもそも個々のガーデンはそれぞれの考えや目的があってガーデン事業を興したのであり、創業期もバラバラである。ただし、この協議会に属する会社に共通することは、北海道独自の気候や地形を生かして四季折々のガーデンを楽しめることにある。

地元紙のカーボンオフセットから生まれた、十勝千年の森

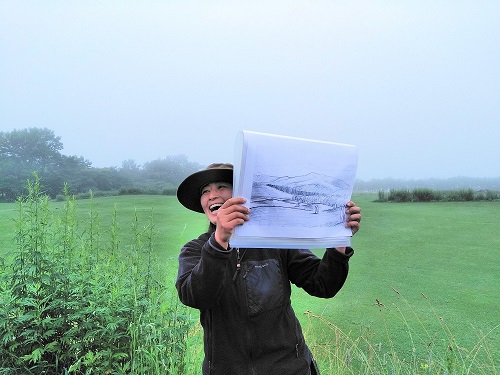

「十勝千年の森」の設計を語るヘッドガーデナーの新谷みどりさん(2017年7月、筆者撮影)

|

その一つである「十勝千年の森」は、地方紙である十勝毎日新聞の林光繁会長が1992年にカーボンオフセットを目指して森づくりを始めたことに由来する。バブル経済の崩壊直後からカーボンオフセットを提唱している先見性には驚かされる。

オフセットのために植林をする企業はよくあるが、これを庭園として単独事業化していこうというのは熱の入れかたが違う。人間の人生が100年ならば森は1000年の発想でデザインすべきだと考え、植林から16年後の2008年にようやく開業に至った。

世界的なガーデナー(造園家)ダン・ピアソン氏と高野ランドスケーププランニング(札幌市)が手がけたイングリッシュガーデンであるが、日本庭園の思想も受けており、背後の日高山脈を借景に生かしている。

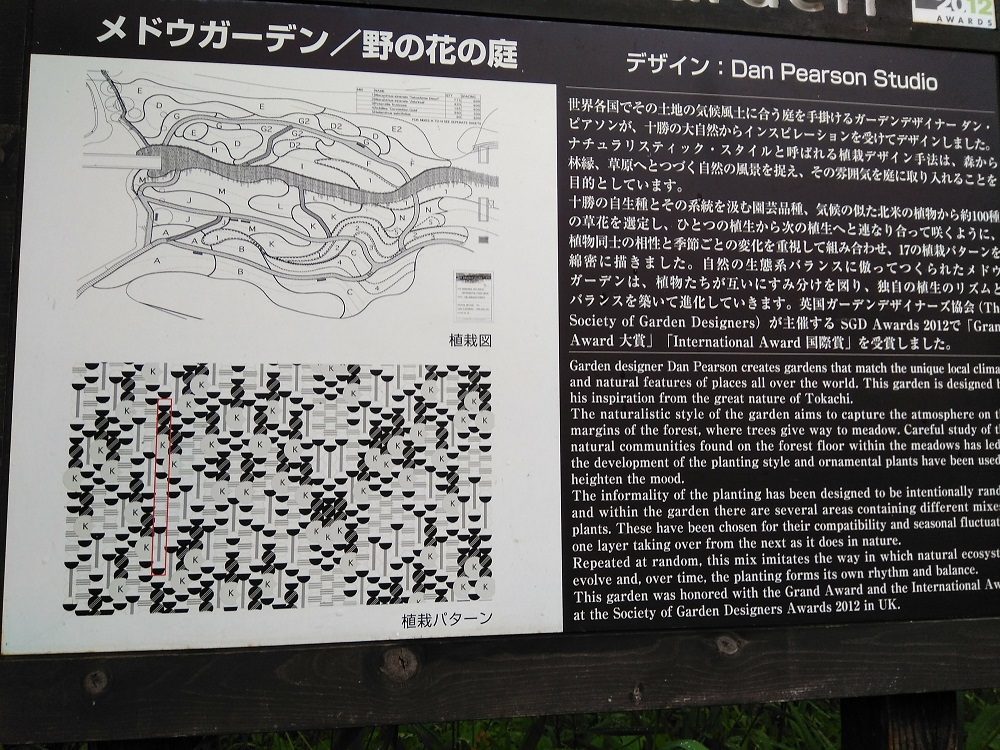

ダン・ピアソンがコンピュータで緻密に配合を計算した「十勝千年の森」の設計(2017年7月、筆者撮影)

|

さらにゴルフ場のアンデュレーションのように波打つような連続する小山を造成し高低差をつけることで、歩きながら視点や音の変化を楽しむことができ、時間とともに影の長さが変わることでガーデンの表情が変わる。

ガーデンとは見て楽しむだけではなく、音、風という五感を研ぎ澄ませ、感性を広げる場所であることが再認識できる場でもあった。

コンピュータでこの庭園の品種の配合を計算した図面を作成し、植栽していくのだが植物間の生き残り競争は人知を超えた結果となっていく。あくまでも自然に成長を任せていくのがナチュラリスティック・スタイルである。こうした努力が実り、2012年に「十勝千年の森」は、英国デザイナーズ協会の最高位のグランドアワードを受賞することとなった。

壮大な見本園から生まれた、真鍋庭園

さまざまなサイズの針葉樹林が広がる「真鍋庭園」(2017年7月、筆者撮影)

|

「真鍋庭園」の創業は1966年。本来は樹木生産のために多種の針葉樹を輸入し、実験的に育種し、販売する25000坪の見本園であるが、これを庭園として解放するようになった。

樹木も場所によって求められる高さや形、その管理の難易はいろいろである。さまざまな実証を重ねながら交配や育種し、全国の商業施設や庭公園などに出荷をしている。

庭園に行く際は、できればツアーガイドをお願いして回ると良い。代表の眞鍋憲太郎氏の深い知識と樹木への愛情、世界を舞台とした苗市場の競争状況、そして軽妙なトークが満足度を高めること間違いない。

63歳で始めた庭づくりが1800坪の庭園に

90才の紫竹おばあちゃんと筆者。花の帽子の着用はマスト!?(2017年7月、同行者撮影)

|

「紫竹ガーデン」は90才になる紫竹昭代おばあちゃん自身が名物でもある。ご主人が逝去されて悲しみに暮れていたとき、好きな花を植えて笑顔を取り戻そうとしたのが63才。今や18000坪となった広大な土地には2500種の花が季節ごとの表情を見せる。

無肥料、無農薬、無灌水であくまでも自然に任せて育成している。庭園を楽しむお客さんはもちろんであるが、元気な紫竹おばあちゃんに元気をもらいにくるファンが絶えない。

「どちらからいらっしゃったの」「山梨。ああ、あそこにはね・・」と全国に広がる人間関係とその記憶力は驚がくであるし、握手を交わせばこちらが痛くなるほどの力強さがあり、まだまだ現役で畑仕事をしていることを伺わせた。

後半の「第12回:北の大地のクロス・バリューチェーン(下)」はこちらから

青木 茂樹 (あおき・しげき)

サステナブル・ブランド国際会議 アカデミック・プロデューサー 駒澤大学経営学部 市場戦略学科 教授

1997年 慶應義塾大学大学院博士課程単位取得。山梨学院大学商学部教授、 University of Southern California Marshall School 客員研究員、Aalborg University Business School 客員研究員(2022年4月〜2024年3月)などを歴任。 多くの企業の新規事業の立ち上げやブランド構築に携わる。地方創生にも関わり、山梨県産業振興ビジョン策定委員、NPOやまなしサイクルプロジェクト理事長。人財育成として、私立大学情報教育協会FD/ICT活用研究会委員、経産省第1回社会人基礎力大賞を指導。やまなし大使。