|

- 経営戦略に組込まれた「CSR/CSV」

同行ホームページによると、中期経営計画において「金融仲介機能の発揮による社会的課題の解決により、新たな競争力を確保し、将来にわたり、わが国経済社会の発展に寄与する」という主旨を経営方針に盛り込んでいます。そして、「CSVプロジェクトチーム」を組織横断的に立ち上げ、マネジメントレベルによる組織「社会・事業価値創造協議会」を設置しています。

銀行も一般企業も、目まぐるしく変化する社会のニーズを的確に捉え、事業を通じて現代社会が求める新たな価値を創造していくことが、これからも中長期に発展していくための経営戦略となります。

ここに、経済性(利益の創出)と社会性(社会課題の解決)を両立させる「価値共創型CSR」や「CSV(Creating Shared Value:共通価値の創造)」と称されるコンセプトが組込まれています。そして、こうした経営姿勢によって、ステークホルダーからの信頼が獲得でき、持続的成長・中長期の企業価値向上の原動力となります。

それでは、今回の事例に基づき、「銀行」と「大学」、そして「社会」のそれぞれの立場から、「共通の価値」をみてみましょう。

「銀行」からすれば…

|

- ●首都直下地震など大地震の発生が懸念される中、耐震性が高く非常用の電源が確保された新築のビルに移転することで災害への備えを強化できる。

●この銀行は個人向けの金融商品の販売で中高年の顧客が多く、今後、大学が持つ分析のノウハウを活かし、シニア世代の消費動向に関する共同調査を行うなど大学とのシナジー効果が生み出せる。

●現役のバンカーが、銀行の実務を教えるビジネス講座を開催するほか、立地を活かし大学との連携を深められる。

●さまざまな業界で人手不足が深刻化する中、今後銀行にとっては人材確保に有利となる。

「大学」からすれば…

|

- ●有名大といえども少子化に伴って学生の確保が課題となる中、大手銀行本店を誘致することで安定した賃料収入を長期的に得られることにより、その収益を「海外からの留学生や遠方出身の学生への支援を目的とした奨学金」などに充てることができる。

●学生ならびに研究者に対し、金融をテーマとした学習・就業体験・研究機会を広く提供してもらえる。

●現役のバンカーから銀行の実務を学べる講座を開くこと等により、企業とのつながりをアピールでき、大学院で学び直したいという社会人などのニーズに応えていくこともできる。

●海外から来ている留学生に、日本の金融を学んでもらう機会を設けられる。

●学生の就職相談やインターンシップなども積極的に受け入れてもらえ、就職活動の支援につながっていく。

「社会」からすれば…

|

近年の厳しい雇用情勢に加え、実践的な人材育成の変化、学生の多様な職業教育ニーズ、職業観・勤労観の希薄化など、大学はいま、学生の社会・職業への円滑な『架橋』に関して様々な課題を抱えています。今般の銀行と大学との『価値共創』によって、こうした「若年雇用問題」といった社会課題解決に資する取り組みとなっています。

また、新ビル1階エントランスホールには、この大学の歴史とともに、周辺地域の歴史と文化を展示するスペースを設けるなど、地域の新たなランドマークとなるような設計を取り入れ、活気ある街づくりに貢献する意思を表現し、ステークホルダーである「地域コミュニティ」とのつながりも重視しています。

『らしさ』重視で、「CSRブランディング」につなぐ

この銀行は、新本店の開設に伴い、「役職員一同、これを機に心を新たにお客様にさらにユニークで専門性の高い金融サービスを提供できるよう一層努力していく」とコメントしています。

同行は、経営方針の一つの柱に、「ユニークで専門性のあるビジネスモデル」を掲げています。

「ユニーク・専門性」といった「自行らしさ」が一貫して訴求されています。「らしさ」とは、言い換えると「得意技と個性」です。

|

この大学は、東京都新宿区・四谷にある歴史ある名門校です。銀行本店が入居した新ビルは、「6号館」と呼ばれる校舎ですが、母校にプライドを持つ在校生・卒業生からは「ソフィアタワー」という通称で親しまれています。

低層階の壁や床には、1932年建設された1号館や、隣接する「カトリック麹町 聖イグナチオ教会」と同じテラコッタを使い、地域の町並みとの調和を図りました。ここでも「らしさ」を重視する同行の姿勢が反映されているようです。今回の『価値共創』協働は、銀行だけではなく「大学ブランド」の更なる向上にも寄与する取り組みといえそうです。

「2018年問題」が取り沙汰されています。2018年を目途に、やや横ばいで推移していた「18歳人口」が再度減少に転じ、大学進学率が頭打ちになるため、大学経営が厳しくなることは避けられず、大学淘汰が本格化すると言われています。

▼18歳人口と高等教育機関への進学率等の推移(内閣府資料)

http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kihon5/1kai/siryo6-2-7.pdf

文部科学統計要覧(2016年版)によると、私立大学数は604。需給バランスの不均衡が予測されており、すでに定員割れや廃校・閉校に追い込まれる大学も散見されます。この状況下で、有名私大においても差異化による競争力強化は喫緊の課題であり、「大学ブランディング」が脚光を浴びています。筆者もこれまで、日本私立大学連盟で講演したこともありますが、「選ばれ続ける大学」であるために、志ある大学はすでに熱心な取り組みを進めています。

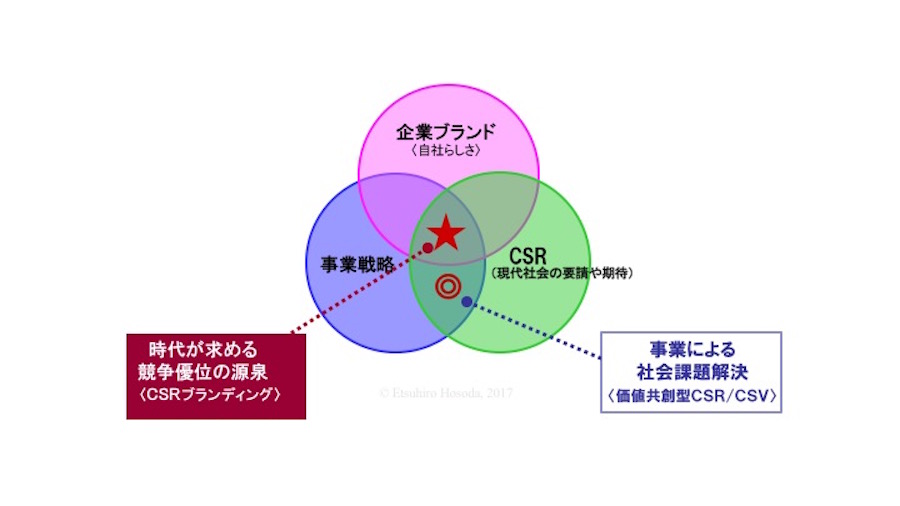

図1

|

これまでの事業戦略(青の輪)を、時代にふさわしく磨きをかける(緑の輪)。その上で、「らしさ」(赤い輪)が触媒になることで「差異化」が実現し、真の競争優位となるというのが「CSRブランディング」の★(レッドスター)のポジションです。

「CSRブランディング」とは、ビジネスと社会課題解決を両立させ、「らしさ」で競争優位を創り出す戦略メソッドです。今回の事例は、銀行と大学が社会の大きな変化を見据え、それぞれの「らしさ」やリソースを活生かした社会課題解決プロジェクトともいえ、このプロジェクト自体が双方の企業(大学)価値を高める「CSRブランディング」として機能しています。

☆編集部から参考情報です。7月に、細田さんの定番講座「CSRブランディング研修(2日間)」が開催されます。ご関心のある方は以下より詳細をご覧下さい。

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=22031

細田 悦弘 (ほそだ・えつひろ)

公益社団法人 日本マーケティング協会 「サステナブル・ブランディング講座」 講師 一般社団法人日本能率協会 主任講師

1982年 中央大学法学部卒業後、キヤノン販売(現キヤノンマーケティングジャパン) 入社。営業からマーケティング部門を経て、宣伝部及びブランドマネジメントを担当後、CSR推進部長を経験。現在は、企業や教育・研修機関等での講演・講義と共に、企業ブランディングやサステナビリティ分野のコンサルティングに携わる。ブランドやサステナビリティに関する社内啓発活動や社内外でのセミナー講師の実績豊富。 聴き手の心に響く、楽しく奥深い「細田語録」を持ち味とし、理論や実践手法のわかりやすい解説・指導法に定評がある。 Sustainable Brands Japan(SB-J) コラムニスト、経営品質協議会認定セルフアセッサー、一般社団法人日本能率協会「新しい経営のあり方研究会」メンバー、土木学会「土木広報大賞」 選定委員。社内外のブランディング・CSR・サステナビリティのセミナー講師の実績多数。 ◎専門分野:サステナビリティ、ブランディング、コミュニケーション、メディア史 ◎著書 等: 「選ばれ続ける会社とは―サステナビリティ時代の企業ブランディング」(産業編集センター刊)、「企業ブランディングを実現するCSR」(産業編集センター刊)共著、公益社団法人日本監査役協会「月刊監査役」(2023年8月号) / 東洋経済・臨時増刊「CSR特集」(2008.2.20号)、一般社団法人日本能率協会「JMAマネジメント」(2013.10月号) / (2021.4月号)、環境会議「CSRコミュニケーション」(2010年秋号)、東洋経済・就職情報誌「GOTO」(2010年度版)、日経ブランディング(2006年12月号) 、 一般社団法人企業研究会「Business Research」(2019年7/8月号)、ウェブサイト「Sustainable Brands Japan」:連載コラム(2016.6~)など。