|

トランプ次期米大統領はサステナビリティに何をもたらすか? Image credit:Matt Johnson

英国のEU離脱ショック(国民投票)に続き、米国大統領選挙の結果に世界は大きく揺らぎました。当初、米国初の女性大統領として期待されたクリントン氏を打ち破り、大方の予想を覆してトランプ大統領が誕生したのです。いわゆるトランプ・ショックが世界を駆け巡りましたが、今回のトランプ・ショックは、サステナビリティにとって何を意味するのでしょうか。

大きく波打ち始めたかに見える時代潮流について、サステナビリティとの関わりから巨視的に考えてみることにしたいと思います。まずは国レベルでの動きをみていきましょう。

米国ではこれまでも2大政党の綱引きによって、大きく右に左に揺れ動いてきました。ふり返ってみましょう。1992年の地球サミット当時、共和党ブッシュ(父)政権は気候変動枠組み条約に署名はしましたが後ろ向きで、削減義務に消極的姿勢を貫きました。その後、民主党クリントン政権(任期1993~2001年)となり、具体的な削減目標を定めた京都議定書(1997年)に調印しました。

京都議定書の会合には、当時のゴア副大統領が参加して意欲的な削減目標(米国の当初削減目標7%)を示し、排出量取引等の経済的手法を組み入れるなど会議をリードしました。しかし米国議会では受け入れられず、その後の大統領選挙にて残差で敗れて共和党ブッシュ(息子)政権(任期2001~2009年)となり、米国は京都議定書を拒絶したのです。

2009年にオバマ政権が誕生すると、京都議定書以後の新たな枠組に積極的に関与することになり、危ぶまれてきた「パリ協定」の実現に精力的に関与しました。

そして、再び共和党トランプ政権が来年2017年から誕生します。

選挙戦当時から、トランプ氏は過激な発言を連発し、パリ協定からの離脱発言を繰り返してきたことから、不確定要素はあるものの環境レジーム形成には暗雲が立ち込めつつあります。米国は待機期間として協定調印直後の4年間は離脱できませんが、早期脱退を含めて今後の協定の中身には悪影響が懸念されます。

|

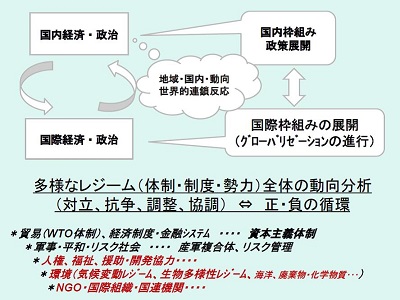

国家的枠組みをこえたレジーム(体制)形成 (筆者作成)

時代の流れはさまざまなレベルとスケールで揺れ動いています。今回の大統領選挙結果の意味や連動する諸効果としては、国家レベルを超えたより大きな波動の共鳴現象を生じるかもしれません。

時代潮流を巨視的な視点でとらえる際に、私は国家的枠組みをこえたレジーム(体制)形成やパラダイム(世界認識枠組)転換から見ていくことが重要だと思っています。パラダイムに関しては別の機会にゆずり、ここではレジーム形成の観点から現状について分析してみたいと思います。

諸レジームは、図に示すように国内と国外とが連動しあいながらダイナミックに展開していきます。レジームとは政治形態や制度、体制を意味する言葉ですが、グローバル化が進展するなかで国家制度を超えて形成される仕組みを表す概念として使用されるようになりました。

さまざまな分野で適用され、環境分野では気候変動や生物多様性のレジーム、農業・食料分野ではフード・レジームなどが論じられてきました。諸領域での勢力分析的な視点から論じることが多いのですが、ここでは世界を動かしている大きな基盤的な動きをさす概念として使用します。詳細は、次回にゆずりますが、論点は以下のようになります。

すでに本コラムで紹介したとおり、サステナビリティ概念をめぐっては多くの論者が議論を積み重ねてきました。大枠としては、「経済」「環境」「社会」の3つの評価軸において、調和的な発展を目指すことがほぼ共通認識となり今日に至っています。

つまり、経済の維持・発展を「環境」と「社会」の2つの座標軸において調整すること、すなわち経済的発展を「環境的適正」と「社会的公正」において調整・実現していくことです。

ここで問題になるのが、環境的適正に関しては比較的定量化できる評価軸を共通認識として持ちやすいが、社会的公正に関しては合意形成がきわめて困難な現状にある点です。かつての「資本主義」対「社会主義」をめぐる対立や、近年は市場経済を土台とする体制でも、市場の自由競争を最優先する体制と国の関与や調整機能を重視する社会民主主義的な体制とでは、重視する価値観に大きな差を生じやすい。

世界全体を見わたすと、民主主義体制がようやく定着する段階にある国や、開発体制でもさまざまな政治制度下で近代化が進められてきた経緯があります。すなわち環境レジーム形成に対して、社会レジーム形成の振れ幅が大きくその進展は不十分な状況にあり、それがサステナビリティの大きな弱点であったと言ってよいでしょう。

社会面でのレジーム形成の遅れ、不完全さが今回、一気に噴き出しつつあります。この問題は、きわめて厄介で扱いにくいテーマであるとともに、まさしく波乱要因を多く内在させています。

(続く)

古沢 広祐(ふるさわ・こうゆう)

國學院大學経済学部(経済ネットワーキング学科)教授。 大阪大学理学部(生物学科)卒業。京都大学大学院農学研究科博士課程(農林経済)研究指導認定、農学博士。

<研究分野・活動>:持続可能社会論、環境社会経済学、総合人間学。 地球環境問題に関連して永続可能な発展と社会経済的な転換について、生活様式(ライフスタイル)、持続可能な生産消費、世界の農業食料問題とグローバリゼーション、環境保全型有機農業、エコロジー運動、社会的経済・協同組合論、NGO・NPO論などについて研究。 著書に、『みんな幸せってどんな世界』ほんの木、『食べるってどんなこと?』平凡社、『地球文明ビジョン』日本放送出版協会、『共生時代の食と農』家の光協会など。 共著に『共存学1, 2, 3, 4』弘文堂、『共生社会Ⅰ、Ⅱ』農林統計協会、『ギガトン・ギャップ:気候変動と国際交渉』オルタナ、『持続可能な生活をデザインする』明石書店など。 (特活)「環境・持続社会」研究センター(JACSES)代表理事。(特活)日本国際ボランティアセンター(JVC)理事、市民セクター政策機構理事など。 http://www.econorium.jp/fur/kaleido.html https://www.facebook.com/koyu.furusawa