|

~ ビジネスと社会課題解決を両立させ、「らしさ」で競争優位を創り出す!待望の戦略メソッド ~

「事業による社会課題解決」と、あちらこちらからよく聞くようになりました。

ただ風潮として、今の仕事に何か特別にプラス・オンしなければといった感じはありませんか?肩肘張っていませんか?まして、CSR部門が気合を入れて旗を振っても、事業部門のメンバーは、日常業務で手一杯で、それどころじゃないと取り合ってくれなかったりしませんか?これが、せっかくの『戦略的CSR』や『CSV』が空転する典型例です。

『社会課題』は、明日のビジネス・オポチュニティ

CSRの原点が、世の中の『変化に対応すること』に立ち返れば、時代の変化にしなやかに対応して社会の新しいニーズに応えていくこと、すなわち『社会課題解決』が、明日のビジネス・オポチュニティと捉えることができます。大上段から構えて、「ISO26000」、「SDGs(持続可能な開発目標:Sustainable Development Goals)」、「経済団体のフレームワーク」等にあたることはもちろん重要ですが、大きなルールやうねりには必ず趣旨や背景があります。

何事も、最初にものの本質を押さえておけば、日常の生活やビジネスシーンで『気づき』が生まれ、自然体で有利に事を進められると思っています。

大手自動車会社の業務提携 ~時代が求める企業競争力

昨今、自動車業界の大きな動きが目立ちます。10月の大手自動車会社が業務提携の協議に入ったというニュースも注目されました。その記者会見で、世界の自動車産業の盟主である企業のトップが『変化に対応する力』、これが今乗り越えなくてはいけない課題と述べ、提携先を「変化に対して臨機応変に対応できる力が非常に長けている」と評価し、提携の意義を語っていました。

その変化する社会のリクエストこそが、ITを軸とした技術革新とともに、「環境」「安全」ということでした。まさに、次世代の環境保全や安全対策等の代表的な『社会課題』の解決が、時代が求める企業競争力というわけです。

『何か』があるから買わない。『何か』があれば買う ~生活者が、消費者に変わる時

|

現代マーケティングの父と名高い、ノースウェスタン大学ケロッグスクールのフィリップ・コトラー教授が、マーケティングとは「顧客が直面している問題に対して解決策(ソリューション)を提示すること」と唱えています。そして、ここで言う問題には、顧客が『気づいていない問題』も含む、としています。そして、「賢明なマーケターは、まだ満たされていない隠れたニーズを発見し、これを具体的に定義できる存在である」とも述べています。

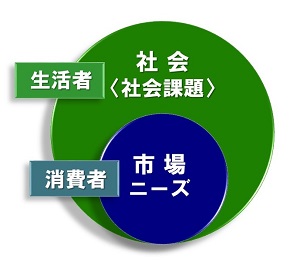

左図のように、通常、マーケティングのターゲットは市場であり、消費者です。ところが近年、お客様の価値観やニーズが大きく変容してきたことを実感します。「あれ?お客様が今までと違ったことを仰っているなぁ」と気付くことはありませんか?それは、『社会』が変化しているからです。お客様も社会の一員として、生活者でもあるわけです。社会の変化がお客様に表れる。お客様を通じて、社会の変化を知る。

昨今頻発する歩行者を巻き込んだ自動車事故を見たりすると、高齢者やペーパードライバーの中には、「もう車は怖い、もう車に乗ることはない」と断念している人もいるかもしれません。高齢女性の中には、歯の老化によって、若い頃から好きだったお菓子が食べられなくなっているかもしれません。食物アレルギーで、一家団らんで同じメニューが食べられない子供たちがいます。

残念ながら、企業の現行商品にとっては、市場(消費者)から遠ざかってしまっている方たちです。だったら「自動運転にすれば」「噛めるようにすれば」「アレルゲンの特定原材料を不使用にすれば」といったアプローチはいかがでしょうか。『生活者』が『消費者』に変わる瞬間です。まだ見ぬ消費者は、『何か』が気になるから買わないし、『何か』があれば安心して買う、といったことはありませんか?この『何か』こそが、時代とともに変化する社会の関心事といえます。

『WITH CSR』が、顧客を創造する

とかく、「社会課題を解決しよう!」と言うと、事業部門にとっては、今やっているビジネスの負荷となる、プラスαである、といった反射的な印象で及び腰になりがちですが、むしろ既存の競争市場からブレークスルーできるレバレッジとなり得るのです。

下図のように、現行の商品・サービスに、『WITH CSR(現代社会の期待)』をする、つまり『現代社会に良きことを融合』することによって、生活者が消費者(お客様)に変わり、新しい価値創出・新しい市場開発につながります。競争の激しい既存市場であるレッド・オーシャンから、未開拓の新しい市場とされるブルー・オーシャンへのドライバーとなります。「企業の目的は、『顧客の創造』である」-有名なドラッカー教授の至言ですが、まさに『WITH CSR』が顧客の創造をもたらします。生活者が直面する社会課題に着眼し、ビジネスで解決すれば、マーケットが開拓でき消費者が広がります。

|

|

CSRは、特別な領域のみの活動ではなく、変わりゆく現代社会の要請や期待に応えていくことが本質にあります。『モノ』ではなく、現代社会の新しいニーズを捉えた『価値』を提供する。この発想で、事業を通じて社会課題の解決や社会価値を創り出しながら、同時に経済価値を生み出していく。価値提供の対象を、単に消費者や顕在顧客に限定するのではなく、潜在顧客である生活者や地域、社会といったあらゆるステークホルダーに広げて信頼を獲得し、企業と社会との相乗発展を意識したマーケティングがトレンドとなっています。

そして、こうしたビジネスにおいて、自社の本領、すなわち『らしさ』を発揮してこそ、真の競争優位を獲得していくのが、「CSRブランディング」の★(レッドスター)※のポジションです。

細田 悦弘 (ほそだ・えつひろ)

公益社団法人 日本マーケティング協会 「サステナブル・ブランディング講座」 講師 一般社団法人日本能率協会 主任講師

1982年 中央大学法学部卒業後、キヤノン販売(現キヤノンマーケティングジャパン) 入社。営業からマーケティング部門を経て、宣伝部及びブランドマネジメントを担当後、CSR推進部長を経験。現在は、企業や教育・研修機関等での講演・講義と共に、企業ブランディングやサステナビリティ分野のコンサルティングに携わる。ブランドやサステナビリティに関する社内啓発活動や社内外でのセミナー講師の実績豊富。 聴き手の心に響く、楽しく奥深い「細田語録」を持ち味とし、理論や実践手法のわかりやすい解説・指導法に定評がある。 Sustainable Brands Japan(SB-J) コラムニスト、経営品質協議会認定セルフアセッサー、一般社団法人日本能率協会「新しい経営のあり方研究会」メンバー、土木学会「土木広報大賞」 選定委員。社内外のブランディング・CSR・サステナビリティのセミナー講師の実績多数。 ◎専門分野:サステナビリティ、ブランディング、コミュニケーション、メディア史 ◎著書 等: 「選ばれ続ける会社とは―サステナビリティ時代の企業ブランディング」(産業編集センター刊)、「企業ブランディングを実現するCSR」(産業編集センター刊)共著、公益社団法人日本監査役協会「月刊監査役」(2023年8月号) / 東洋経済・臨時増刊「CSR特集」(2008.2.20号)、一般社団法人日本能率協会「JMAマネジメント」(2013.10月号) / (2021.4月号)、環境会議「CSRコミュニケーション」(2010年秋号)、東洋経済・就職情報誌「GOTO」(2010年度版)、日経ブランディング(2006年12月号) 、 一般社団法人企業研究会「Business Research」(2019年7/8月号)、ウェブサイト「Sustainable Brands Japan」:連載コラム(2016.6~)など。