|

2016年6月筆者撮影 サイクリストが止むことはないゴールデンゲートブリッジ(サンフランシスコ)

[G☆Local Eco!第3回(2)]サンフランシスコといえば坂の街であるが、ここの自転車環境も素晴らしい。ゴールデンゲートパークは、412万平方メートルとセントラルパークの2割も大きい公園だが、バイクレーンが張り巡らされ、ランナーからサイクリストをはじめとした市民の憩いの場となっている。さらにゴールデンゲートブリッジは車道、歩道、自転車専用道に分かれており、冒頭の写真のようにたくさんの観光客を惹きつけるコンテンツとなっている。

ワインで有名なナパバレーではバイクツアーが組まれ、半日のコースで124ドルが売れ筋だ。バイクルートが整備されており、ぶどう畑の丘の見上げながら体でワイナリーの環境を感じるのは気持ちが良い。ワイナリーの芝生でゆっくりとテイスティングを楽しむのは至福の時であるし、インストラクターの指導の元に安全に楽しむことができる。

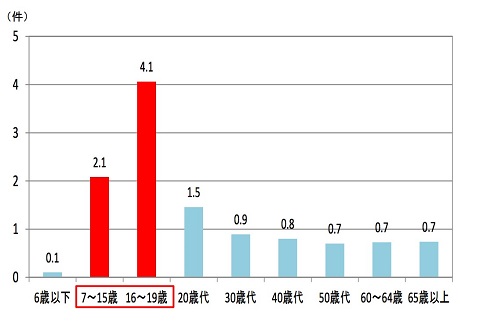

図表2)人口千人あたりの年齢層別自転車関連事故件数(平成24年)

引用)警察庁「自転車施策をとりまく環境」https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai/01/01jitensha_05siryou02.pdf より |

第2回で書いたブルワリー(ビール醸造場)併設バーでは、バイクが店内の壁に掛けられるようになっており、盗難防止と室内のインテリアにもなっている。

このように自転車は地域を肌で感じ、楽しむための観光の重要なツールとなっており、宿泊や飲食につながる経済効果も高い。一方、日本では交通行政から自転車は忘れがちな存在であったが、軽車両として車道を走るものとして認知され始めた。しかし自動車の飲酒規制が厳格化されるとともに、自転車についても同様の扱いとなった。

公共交通機関が脆弱な地方都市において、自転車も自動車と同様に厳格に運用されたことは、中心市街地の衰退にもつながっている。自転車事故は圧倒的に未成年の、とくに通学時であることが図表2)のデータ上も明らかにされており、経済効果と安全性については、合理的な議論の余地があるはずである。

「サンフランシスコは、自転車によって家族が住みやすい街となる」自転車環境の整備やルールの啓蒙を進めるサンフランシスコ自転車連合でのウェブサイト https://www.youtube.com/watch?v=cmz73jS1AOcより

|

最近は日本でも富山、仙台、横浜のように携帯やネットで予約する無人のレンタバイク・システムがシェアエコノミーのモデルとして市民の足となっている。今治から尾道にかけての「しまなみ街道」や高松市のレンタバイクは讃岐うどんめぐりに使用され、観光客を県外から惹きつけるコンテンツとなっている。

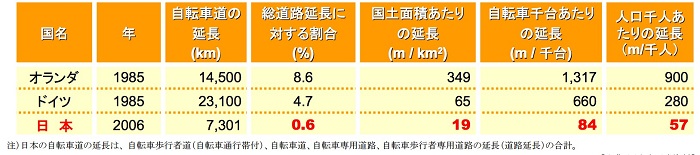

しかしバイクレーンなどの専用道路の整備状況は図表3に見る通り、他の先進国に比べて圧倒的に遅れている。また通学・通勤の実用車である「ママチャリ」としてのニーズが強すぎて、健康や観光ニーズとしての自転車の開発が進んでいないのだ。

また、公共交通機関との連携も不十分であり、バスや電車にそのまま持ち込むことのできる路線はほどんどない。たしかに東京などの大都市部であれば安全性を含め、とても無理な話であろうが、地方のローカル線であれば、とくに通勤通学時間を外せば問題はないものが多いはずだ。

それこそ規制緩和やJRなどでもローカル・ルールを検討すべきであろうが、前例がないということで一蹴されがちである。海外では当たり前のことが日本ではなぜか許されない。「面倒くさい」「前例がない」の心理的な障壁が地方再生のチャンスを縛っているのだ。

|

図表3) 自転車道の整備状況に関する国際比較

国土交通省「自転車を取り巻く話題」http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/bicycle_environ/1pdf/s1.pdf

各々が業界や企業ごとのルールばかりに発想が縛られ、どんな地域をデザインしたいのかのイメージ、すなわちLifeScape(生活情景)が育っていないのである。CSRは社会という他への企業の貢献を指した。しかしサステナビリティをブランド化していくときには、トリプル・ボトム・ラインといわれるPlanet 、People、ProfitやESG(Environmental, Social, and Governance)を維持しながら、このLifeScapeをどのように主体的にデザインしていくべきかが問われている。

ICTによって世界の社会問題や環境問題も同時に見えるようになり、身近な地域環境と同列の課題となってきた。しかもこの複合的課題には一社のみで解決できるものではない。行政、企業、NPO、NGO、地域住民などの複数の関係者とどのようにLifeScapeをデザインしていくべきか。他人事ではなく、自分事として自らの生活環境をデザインしていく姿勢が行政にも企業にも求めされているのである。

青木 茂樹 (あおき・しげき)

サステナブル・ブランド国際会議 アカデミック・プロデューサー 駒澤大学経営学部 市場戦略学科 教授

1997年 慶應義塾大学大学院博士課程単位取得。山梨学院大学商学部教授、 University of Southern California Marshall School 客員研究員、Aalborg University Business School 客員研究員(2022年4月〜2024年3月)などを歴任。 多くの企業の新規事業の立ち上げやブランド構築に携わる。地方創生にも関わり、山梨県産業振興ビジョン策定委員、NPOやまなしサイクルプロジェクト理事長。人財育成として、私立大学情報教育協会FD/ICT活用研究会委員、経産省第1回社会人基礎力大賞を指導。やまなし大使。