サステナブル・ブランド ジャパン編集局

|

「第5回SB Student Ambassadorブロック大会」の東海大会が11月9日に名城大学ナゴヤドーム前キャンパス(名古屋市)で開催され、25校から参加した172人が地域や世界の社会課題と向き合い、交流を深めた。基調講演には、大学在学中にボランティアがきっかけで、企業の寄付に関するプラットフォームを立ち上げた、女性起業家が登壇。高校生たちは、自分たちより少し“先輩”の、自分が夢中になれることを見つけて体験を重ね、社会課題の解決につなげていこうというアドバイスに、大きな勇気とヒントをもらったようだ。(宮野かがり)

大野栄治氏

|

東海ブロック大会は午前の部と午後の部の二部制で行われ、午前の部では開会の挨拶や基調講演、企業のパネルディスカッションが開催された。続く午後の部では、サステナブル・ブランドジャパンのユースコミュニティ「nest」のメンバーがファシリテーターを務め、企業講演とテーマ別ワークショップが実施された。

オープニングでは、会場となった名城大の大野栄治副学長が、「高校生の皆さんには次世代のサステナブルリーダーとなることを期待している。今日は企業との交流を通して新しい創造と価値の発見につながる1日としてほしい」と挨拶した。

■基調講演 関 芳実・StockBase代表取締役

日頃から、社会の小さな“矛盾”にアンテナを張って

関芳実氏

|

「SDGsという言葉はいったん忘れて、自分がどうしたい、社会に対して何を感じているかといった己の心と向き合う時間としてほしい」。基調講演の冒頭でそう呼びかけたのは、2022年に日本政策投資銀行が主催するコンペティションで、当時最年少の「女性起業大賞」を受賞した、起業家の関芳実氏だ。

関氏が大学在学中に立ち上げたStockBase(横浜市)は、「企業の『もったいない』を誰かの『ありがとう』にする」を掲げた、賞味期限の近い備蓄食を有効活用したい企業・行政と、それを必要とする団体とをつなぐ寄付のマッチングプラットフォームだ。

起業のきっかけとなったのは、廃棄される企業の営業用カレンダーを高齢者施設に配るボランティアに参加し、「循環のサイクルを確立できれば社会のモノと想いを無駄にせず、豊かさを分かち合うことが可能となる」と体感した経験から。

同じ“モノ”一つひとつをとっても、ある場所では不要でも、ある場所では必要とされる。関氏は、自身が感じた“矛盾”が起業に結び付いた体験を振り返りながら、「SDGsやサステナビリティなどの概念だけにとらわれることなく、自ら実践し、体験を重ねることに重きを置いてほしい。日頃から社会の小さな矛盾にアンテナを張ってみることが社会を変えることへとつながるはず」と高校生たちにエールを送った。

■探求型の修学旅行をメディアが開発――あいテレビ(愛媛)

地域の文化を引き継ぎ、地域との共生を考える旅行とは

玉里壮司氏

|

愛媛県のローカルテレビ局、あいテレビからは、ビジネス開発部の玉里壮司氏が登壇。テレビ業界と日本の人口減少との関連性や、課題解決に向けた修学旅行事業のポテンシャルについて説明があった。

業界の共通課題としてはテレビ離れや広告収入の減少、人口減少の3つを挙げ、「ビジネスと社会課題の解決が両立する新たな事業開発が必要だ」と玉里氏。国連のSDGメディア・コンパクトにも加盟する同社は、主軸となる放送事業に加え、探究学習をテーマにした修学旅行商品開発事業を通じ、地域の持続可能性とビジネスの両立を目指す。

具体的には江戸時代の銅生産を支えた主要銅山の一つで、280年以上にわたる歴史を持つ産業遺産である別子銅山(新居浜市)を舞台に、その継承に携わってきた多様な担い手と、高校生が交流することで、地域の文化を引き継ぎ、地域と共生していくための在り方を学ぶ、旅行商品を開発。テレビ局の強みを生かして開発過程を取り上げた番組の放送も予定している。

玉里氏は、こうした旅行商品の開発を愛媛県全域に広げ、地域の活性化につなげたい、とした上で「地域の未来の担い手となる、高校生同士の交流にもつながる修学旅行のアイデアを考えてほしい」と呼びかけた。

高校生からは、地域に実際に足を運んでもらう体験型プログラムの提案が目立った。他県から高校生を招待し、生の声を広げてもらうことを目的とした企画や高校生自らが企画立案を行うことをポイントとした企画など着眼点はさまざまだ。中には、各県に“高校生観光大臣“を置くといった、同世代ならではの親近感を生かした情報発信を提案するチームもあった。

■誰もが活躍できるまちづくり進める――グリーンクリエイティブいなべ

企業がバックアップしてくれるとしたら何ができるか

加藤生真氏

|

三重県いなべ市でまちづくり事業を行うグリーンクリエイティブいなべの理事・加藤生真氏は冒頭で「いなべ市の森林率は約6割と、日本の縮図とも言えるまち。いなべが抱える問題を知ることは三重県や日本の課題解決につながるのではと考えている」と強調。人口約4万5000人の同市は、少子高齢化や過疎化による地域産業の衰退、若者の流出などの人材問題と、林業や森林整備活動の低迷による土砂災害や獣害など、森林被害問題の2つが喫緊の課題であるという認識を示した。

その上で、いなべ市の地方創生SDGsコンセプト「グリーン×ローカルセンス」を基盤とした、梅を活用したご当地商品の開発や、同市で江戸時代から100年以上生産される石榑茶(いしぐれちゃ)のリブランディングなどの具体的な取り組みが紹介された。

ものづくりと自然を生かした農やアウトドア、アートなど多彩な資源を持ついなべの魅力を発信し、市内の中学生のいなべ市への誇りや愛着はこの10年で58.5%から80.1%まで上がるなど、成果も上がっている。その根底にある価値観を加藤氏は“人口よりも主人公”という言葉で表し、誰もが役割と活躍の場を持つまちづくりに力を入れていることを語った。

ディスカッションのテーマは「企業(人)がバックアップしてくれるとしたら地域で何ができるか」。高校生からは、地域資源である豊かな自然を生かしたキャンプツアーや、空き家や廃校を活用した施設展開によって活気ある地域づくりを目指す案が多く飛び出した。中には、「外国人と協力してつくる町」をゴールに外国人向け雇用サービスアプリの開発を行い、地域産業の担い手に外国人を誘致する試みを模索したチームもあった。

■防災×パートナーシップで住み続けられるまちを――大垣市共創チーム

まちの防災のために必要なアクションを考える

左から、田中信康氏、山下凌氏、三鴨賢一氏、柴田明宏氏

|

岐阜県からは官民で構成する大垣市共創チームの4者が登壇。初めに総合印刷会社サンメッセ取締役専務執行役員の田中信康氏が「防災×パートナーシップをテーマとした経緯には、地球沸騰化時代の到来や国内の災害激甚化、南海トラフ地震発生リスクなどの喫緊の課題が山積していることがある。今日はまちの防災のため必要なアクションを考える場としてもらいたい」と呼びかけた。

大垣市危機管理室 主事の山下凌氏にバトンが渡され、山下氏は、大垣市の進める避難所受付システムの実証実験などの防災DXや、市民の防災意識向上などの防災課題について発表。続いて自動車部品や電子機器製品を幅広く取り扱う太平洋工業の新規事業推進部事業戦略G、三鴨賢一氏が、近年は共同開発によるアップサイクル防災マットや吸音パネルの開発に取り組んでいることなどを報告した。

最後に、サンメッセ名古屋事業部課長代理の柴田明宏氏から、同社が培ってきた「見せ方」を防災へ生かした新規事業についての展望が語られ、「皆さんも、今一度防災について何ができるかみんなで考えてみませんか」と呼びかけがなされた。

|

|

大垣市の官民の活動紹介を受け、高校生たちは「パートナーシップ連携で安心、安全に住み続けられるまちの実現」のアイデアを出し合った。平常時のアクションには体験事業の実施や地域のコミュニティ形成、ハザードマップのデジタル化などが挙げられる一方、災害時のアクションには避難所生活のストレスを軽減するプライベート保護空間の設置や避難経路のバリアフリー化などが提案された。

■楽器づくりでサステナブルな森をつくる――ヤマハ

森を身近に感じる音や音楽のサービスとは?

仲井一志氏

|

「近年、森林が減少していると言われていますが、遠くの話ではなく身近なことなんだと知ってもらえれば」。ヤマハの楽器・音響生産本部おとの森プロジェクトプロジェクトリーダーの仲井一志氏は高校生にそう呼びかけた。

木を原料につくられている楽器は森のサステナビリティと密接に関わっているが、「楽器を見て森を連想する人はとても少ない」と仲井氏。森になかなか思いが至らなかったのは同社も例外ではなく、約7年の歳月を費やして、未来に木材資源をつなぐためのプロジェクトである「おとの森活動」を本格始動させたことが紹介された。

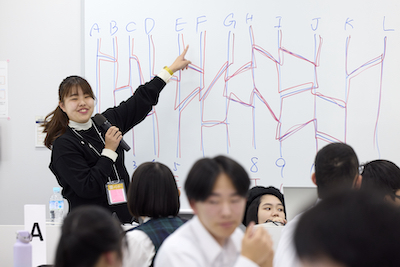

各教室でnestのメンバーもメンターとして寄りそった

|

|

ディスカッションのテーマは「森を身近に感じられる音・音楽のサービス」。木と楽器の知識に触れることを目的としたスタンプラリーや、楽器制作に使用できなかった廃棄部分となる木材をドラムスティックやオルゴールなどとして有効活用する案も複数見られたほか、あえてそれらの木材を用いた個性ある楽器を制作するアイデアも披露された。

|

最後は各テーマから1チーム、代表4チームによる発表が行われ本大会のフィナーレとなった。

あいテレビの講演に参加したチームは「地域交流×メディア」を大テーマに、地域の持続可能性をテーマとした同世代交流の企画を提案した。題して「高校生観光大臣プロジェクト」は、東海4県の高校生が自らの地域の魅力を他県の高校生にアピールし、広報活動を行いながら他県の同世代と交流の機会を創出するというもので、「大学進学など今後の人生において選択肢を広げることにもつなげる」という狙いがある。

グリーンクリエイティブいなべへ提案したチームは、不足する地域産業の担い手として外国人労働者と協力したまちづくりを通し、過疎化問題へのアプローチとする考えを発表した。外国人向け雇用サービスアプリも開発することで、障壁となると考えられる労働環境などの諸問題も合わせて解決するという。

大垣市共創チームの講演からハザードマップに着目した代表チームは、「ポケモンGO」から着想を得たという「デザーGO」のアイデアを発表した。地域住民がゲーム感覚で災害情報を登録できるシステムで、「自らがハザードマップを使用するにあたって、リアルな情報が既存のものでは不十分だと感じたため、より地域に密着した情報収集の必要性があるのでは」と考えたことから生まれたそうだ。

ヤマハのプログラムに参加したチームは、“聖地”である森に足を運んでもらう設計とすることで、推し活のように森林保護を楽しみながら参加できる森林保護のアイデアを提案した。ポイントは、「推す人も、応援される森も、関わるみんながWin-Winであること」にあり、自ら森を体感することこそが、森が身近な存在となる一歩だという思いを込めている。

夢中になれることを見つけ、伝えることを意識して――フィナーレでも起業家がエール

|

各チームの発表を受けてStockBaseの関氏は、「学生のうちになにか一つ、夢中になれることを見つけてほしい。それを言葉にして伝えることで、今は実現不可能に思えることでも、いつか形になり、ゲームで言えば、自分のアイテムにすることができる日が来ると思う」と、最後にもう一度自身の体験を踏まえてアドバイス。「やりたいことを伝えることを意識して、いろんなことにチャレンジし、夢を語ることを大切にしてもらいたい」と最後まで笑顔で聴き入る高校生の背中を押し、東海ブロック大会を締めくくった。

SB Student Ambassador

「SB Student Ambassadorプログラム」とは、SB国際会議に参加し、高校生の立場から意見を発表するプログラムです。