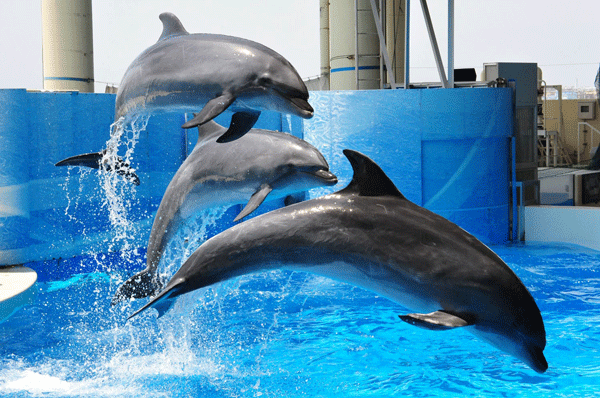

子どもたちに人気のイルカショー(提供:新江ノ島水族館)

|

持続可能な水族館のあり方を検討する任意団体「日本鯨類研究協議会(JACRE)」が、年内の法人化を目指している。設立のきっかけは3年前、多くの水族館が加盟する公益社団法人「日本動物園水族館協会(JAZA)」が追い込み漁からのイルカを水族館に導入することを禁じたことだ。代わりに飼育下での人工繁殖が模索されているが、実現への課題は多い。水族館の目玉ともいえるイルカの展示やショーだが、ここにきてその存続が危ぶまれている。(いからしひろき)

そもそもなぜ「追い込み漁からのイルカ導入」が禁止されたのか?

話は2004年にさかのぼる。「世界動物園水族館協会(WAZA)」が台湾での総会で、「追い込み漁により捕獲されたイルカを受け入れてはならない」という決議を採択した。JAZAはその不当性を訴え、妥協案を提案するなどしたが、結局はWAZAの会員資格を失うことで海外から希少な動物を手に入れられなくなることを避けるため、2015年5月、会員施設の追い込み漁からのイルカ導入を禁止したのだ。

しかし日本の水族館のほとんどが、和歌山県太地町の追い込み漁で捕獲されたイルカを購入し展示用イルカをまかなっていたため、新たな方法を検討する必要があった。そこで追い込み漁による入手も必要な手段の一つと考える水族館が集まり2016年1月に設立されたのが、この日本鯨類研究協議会(JACRE)である。2019年12月現在、正会員である水族館40名(施設)を主要メンバーに、会の趣旨に賛同する行政、漁業関係者、研究者、企業等が加盟している。

JACREは、追い込み漁からのイルカ導入を肯定しているが、「積極的に捕獲せよ」と言っているわけではない。長期飼育と繁殖への取組みを事業の目標に掲げ、イルカの健康診断や繁殖作業につながる受信動作訓練のセミナーなども定期的に開催している。

水族館でのイルカの展示には「さまざまな問題が山積している」と言うのはJACREの挾間雅行事務局長だ。

「例として獣医の人数やスキル不足の問題があります。実は、資格取得のための勉強に魚類の項目はほぼ無く、獣医は水族館に就職してからその飼育や治療方法を習得します。比較的わかりやすい哺乳類のイルカですらわからないことが多いんです。また経験を積んだトレーナーの定着率を上げるための待遇改善も必要です」

次に繁殖技術と施設の問題だ。イルカの繁殖は非常に難しく、流産や死産が多い。1年後生存率はわずか20%程度という。また、水族館のイルカの多くがメスなので、自然繁殖させるにはオスがいる他の水族館にメスを移動させたり、逆にオスを連れてきたりする必要がある。それらのマッチングや、移動・繁殖用プールの整備などにかかるコスト、イルカの身体的負担は少なくない。近年人工授精の取組も進んでいるが、実施しているのはわずか8園館と狭き門だ。

技術や費用以前に、遺伝子の問題もある。JACREによると、日本にはいま300頭弱のバンドウイルカが飼育されているが、そうした限られた個体グループ内で繁殖を繰り返すと、近親交配が生じる可能性がある。遺伝子の多様性を維持するためにも、将来的に100%繁殖で展示用のイルカをまかなうことは不可能なのだ。

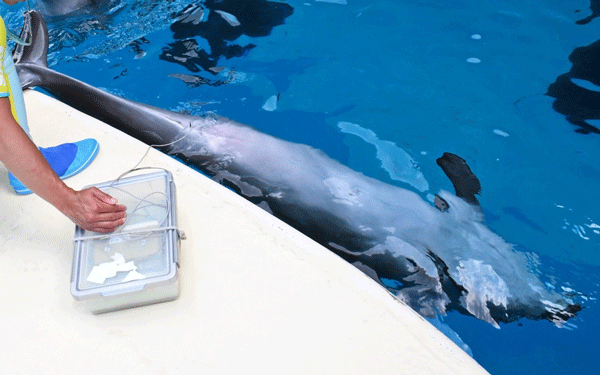

イルカの検温(体温測定)の様子。検温時には、あおむけで水面に浮くようなトレーニングをするとともに、体温計を体内に入れても抵抗しないように訓練をする必要がある。(提供:新江ノ島水族館)

|

では、追い込み漁以外に野生のイルカを手に入れる方法はないのか?

挾間氏は「ない」と断言する。例えば定置網などに偶然イルカがかかったとする。しかし、そのように「混獲」されたイルカは野生に戻すことが原則となっている。

傷ついたイルカが港に迷い込んだとしたらどうだろう。動物愛護の観点からも見過ごすわけにはいかない。しかし保護して治癒が終われば、やはり野生に戻さなければならない。

では海外から輸入するのは? ロシアでは研究目的でクジラやイルカを捕獲することが認められているが、莫大な購入費用や搬送費用、長時間の搬送にともなうイルカの身体的な負担を考えると現実的ではない。さらにロシアのイルカ漁そのものが近年国際的な批判の的となっている。今年6月には、中国などに販売するためにイルカを飼育していた生簀が「イルカ監獄」と呼ばれ、海洋学者や米俳優のレオナルド・ディカプリオ氏らが開放を求めるというニュースが報じられた。

JACREの挾間雅行事務局長

|

そもそもJAZAに加盟していない水族館は多数あり、動物園と違ってローカルな魚種を中心に展示する水族館は海外連携の必要性も薄い。したがって、日本で合法的な追い込み漁によるイルカの導入を再開しようと思えば再開できるわけだが、ますます高まる国際的な批判の声に逆らってまでイルカにこだわり続けるのなら、今まで以上にしっかりとした飼育目的を持ち動物福祉への配慮も必要となるだろう。

そうなると、こうした疑問が頭に浮かぶ。

「水族館にイルカは必要なのか?」

実は大小合わせて150弱ほどあるとされる水族館で、イルカを飼育しているのはわずか45館。最近ではクラゲなど別の生物に特化したり、食育などテーマ性を打ち出したり、多様に変化している。我々が抱く「水族館といえばイルカショー」という印象は昔のものなのだ。

しかし、水族館は商業施設である一方「研究施設」でもある。イルカを飼育することができなくなれば、イルカに対する知見を蓄積する機会も無くなり、いざという時に保護できなくなる可能性もある。また、一部で動物虐待との声があるイルカショーも、実は体力維持やストレス発散、受診のためのトレーニングという側面もある。関係者や来場者から、欧米で飼育できなくなるなら、なおさら日本では飼育を継続することが必要だとの声も多い。そう簡単にイルカの水槽を空にするわけにはいかない。

ではどうすればいいのか。

「問題は追い込み漁の禁止ではなく、“水族館そのもののあり方”だと思います。日本は周りを海で囲まれ、水族館大国とも言われて来ましたが、水族館を主体とした法人はこれまでありませんでした。今まさに持続可能性について真剣に考える過渡期。そのための法人化であり、日本独自の水族館の発展の仕方を模索する良い機会だと考えています」(挾間氏)

アミューズメント施設なのか? 研究教育施設なのか? あるいはそのどちらでもあるような全く新しい形を模索するのか?

難しい判断と選択を迫られているのは水族館の経営者だけではなく、水族館を利用する我々自身でもあることは言うまでもない。

<SB-J編集局より>文中に事実誤認を招く恐れがある表現があったため、該当の一文を削除致しました。

いからし ひろき

プロライター。2人の女児の父であることから育児や環境問題、DEIに関心。2023年にライターの労働環境改善やサステナビリティ向上を主目的とする「きいてかく合同会社」を設立、代表を務める。