ゴールドウイン 代表取締役社長執行役員

サステナブル・ブランド ジャパン

|

「ザ・ノース・フェイス」を筆頭とする、海外発祥のアウトドアブランドを日本でトップブランドへと育て上げた、スポーツウェアの老舗メーカー、ゴールドウイン。その端緒は、戦後、富山県で始まった小さなメリヤス工場にあり、品質にこだわった丁寧なモノづくりを積み重ねて今がある。

近年は、微生物の発酵のプロセスから生み出される「構造タンパク質」を素材に、資源循環を前提とした“第3の繊維”の開発にも力を入れるなど、アパレル業界の環境負荷低減をけん引。さらには、スポーツやアウトドアをフィールドとする企業として、日本の国立公園の「持続可能な『保全と利用』」に向けた独自の取り組みも推進する。

そうした事業の一つひとつに同社はどのような思いで取り組み、その先の未来像を描いているのか――。渡辺貴生社長に思いの丈を語ってもらった。

ブランドの総合力が最高益に――新中期計画は中国はじめ海外に注力

――貴社は、パンデミックの収束後、3期連続の増収増益、2期連続の最高益を更新されています。このいちばんの要因はどこにあるとお考えですか?

渡辺貴生 ゴールドウイン 代表取締役社長執行役員(以下、渡辺):当社は、現在、20弱あるブランドの集積によって成り立っています。全体の業績を引き上げているのは、ザ・ノース・フェイスを中心とするアウトドアブランドですが、さまざまな層のお客さまのニーズをくみ取りながら、総合的に事業展開しているところが、他社にはない強みであると思っています。ですから、そういったさまざまなブランドの総合力による結果が最高益につながったと思っています。

――今年7月に発表された「新中期5カ年経営計画」(2025年3月期〜2029年3月期)では、オリジナルブランドである「ゴールドウイン」の売上高を10年間で約15倍の500億円まで伸長させる成長戦略である「Goldwin 500」を掲げられました。売上高に占める海外比率を80%に拡大し、そのうち60%を中国で展開される方針で、今年8月には海外4店舗目、中国では2店舗目となる「Goldwin Chengdu(ゴールドウイン 成都)」を四川省成都市内に出店されたそうですね。中国市場に力を入れるのはなぜですか?

渡辺:2021年に中国初の旗艦店となる「Goldwin Beijing(ゴールドウイン 北京)」をオープンしたのですが、「Goldwin500」をプランニングする上で、この北京店の趨勢(すうせい)を通して非常に有効な検証ができたんです。これからの中国は、これまでとは違う暮らし方を背景に、健康を意識する人が増え、一般消費はますます成長するだろうし、人間本来のあり方を求めて、人々のアウトドア志向はより強まっていくだろうと。そういった傾向を捉えて、まずは中国でのブランディングをしっかりとやっていきたいと考えました。

|

|

2024年8月、製造業やIT産業が盛んで経済都市として知られる、中国・成都市の中心市街地にオープンした「Goldwin Chengdu」(ゴールドウイン 成都)の外観と店内。壁面には大谷石を用いるなど、自然との調和のとれた店舗空間を創造している

――中国のマーケットが、これから大きな可能性を秘めているのはよく分かります。一方で、政情問題などの不安材料はないのでしょうか?

渡辺:一般市民の方々はそういったことをそこまで意識はしていないと思います。中国と韓国では、現地の企業と合弁で、ジョイントベンチャーをつくりましたが、背景とする社会システムが違っても、目標とする先は変わらないと感じています。

なぜなら、人間ってやっぱり支え合いたいし、お互いのことを認め合いたい。それが人間らしさだと私は思うんですね。だからこそ、言葉が通じなくても心が通じるところがある。しかしながら、政治的な問題であるとか、経済的な格差によって、そうした、人間が本来持っている人間らしさが断絶され、コミュニケーションを混乱させられてしまっている事実はあります。だけれども、一緒に仕事をする部分においては全く問題ありません。やっぱり経済というのは共に育てていかないといけない。日本人であっても、中国人であっても、カルチャーであるとか、美やクオリティを求める気持ちに差はありません。

世界は今、ようやく生物の損失による負のインパクトが分かってきたのではないか

――一方、今回の「新中期5カ年経営計画」では、環境におけるサステナビリティにおいて、新たに「生物多様性の保全と回復」を掲げられました。このタイミングで、生物多様性をテーマに盛り込まれたのはなぜですか? 具体的にはどのような取り組みを進められるのでしょうか?

|

渡辺:私は前々からそういうことを言っており、今回の5カ年計画にそれを入れたのです。国際的にもこれまでは気候変動が中心だったのが、最近は少しずつ、生物多様性にもフォーカスが当てられるようになり、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)と同じように、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)についても情報開示が求められ、2030年までに陸域と海域の30%以上を保全することなどを目指す世界目標も合意されていますよね。

そうした中にあって、我々も今、創業の地である富山県で、田畑や山林だったところを、本来はこういう自然環境があったのではないかという思いを込めてデザインし、子どもたちとその親の世代にアウトドア体験を楽しんでいただける場として、整備しています。2027年初夏には南砺市に「PLAY EARTH PARK NATURING FOREST」を開業予定なのですが、その場所での生物の状況を調べた上で、より豊かな環境に戻していけるような働きかけができたら面白いよね、ということも公園の一つのテーマになっているんですね。

生物種が今どのぐらいあるかなんて、確かなところは誰にも分からないじゃないですか。ただ、私は65歳なんですが、この60年ぐらいでだいたい半分ぐらいの種がいなくなっているのは事実です。世界は今、ようやく、1962年にレイチェル・カーソンが「沈黙の春」で書いたように、農薬などの化学物質によって、虫の働きがなくなると花も咲かなくなるという、生物の損失による負のインパクトが分かってきたのではないでしょうか。

“第3の素材”の実用化に向けた共同開発を進めてきた訳

――環境負荷の低減の観点では、2015年から、人工的なクモ糸の開発で知られるバイオベンチャー、スパイバー(山形・鶴岡市)に投資する形で、化石資源や動物由来の原料を使用しない、アパレル業界の“第3の素材”の実用化に向けた共同開発に着手されました。最初はどういう思いで始められたのですか?

渡辺:天然素材と同じようなタンパク質を植物由来で作るという発想が面白かったですし、クモの糸が持つ性質を再現するというのも我々のビジネスに非常に合っていると思いました。そして、微生物によって分解され、循環性がある点に最もひかれ、どういうメカニズムなのかを教えてくれないかとスパイバーの関山和秀社長を訪ねたんです。

関山さんの話は、バイオテクノロジーの知識がなくても分かりやすく、その世界に入り込んでしまって頭の中から離れなくなりました。“第3の素材”の開発は誰かがやらなくてはいけない。うちよりも、もっと大手の会社がやった方がいいんだろうなあと逡巡(しゅんじゅん)もしましたが、積極的に動いている会社も見受けられなかったので、うちがやろうと、手を挙げたんです。

――2023年には、スパイバーが、8年がかりで、微生物の発酵のプロセスから生み出される「構造タンパク質繊維」の量産化に成功されましたが、そこに至るまでには非常にハードルが高かったと聞いています。

渡辺:クモの糸は自然界の中でも非常に強靭(きょうじん)性があると言われています。それと同じものが作れたら、軽くて強い繊維を作れると思ったのですが、初代のプロトタイプは湿度によって変質してしまうことが分かり、耐水性の観点から改良に3年ほどかかりました。非常に難しい開発でしたが、絶対にできるという関山さんと共に挑戦を続けました。

2022年3月に行われた構造タンパク質素材「Brewed Protein(ブリュード・プロテイン)」を素材に使ったコレクションの発表会では、スパイバーの関山和秀代表(右)とともに、衣服が循環する世界の展望を語った(関連記事)

|

――2022年にスパイバーとの共同で行われた事業の発表会では、渡辺社長が、「植物由来のタンパク質をつくり、循環させていく。人種や国境、言葉やジェンダーの壁を超え、機能やファッションという領域を全て包含するようなコレクションに育てたい」と力説されていたのが印象的でした。その言葉の意味するところを改めて教えていただけますか。

渡辺:昔は、動物の皮や魚の皮を工夫して作っていた衣服の素材が麻やコットンになり、今から80年ほど前にナイロンに変わったことで非常に利便性も高く、安くて大量に作られるようになりました。しかし、ご存知のように、ポリエステルもナイロンも自然界では分解できません。そうした分解できないものがどんどん地球上に増え続けたことで、地球が本来持っている機能や循環性が妨げられ、植物や昆虫といった生物が大きな影響を受けることになった。それは誰もが分かっていることじゃないですか。

でも、その分かっていることをどうしてもやめられないといった時に、それに代わる素材があればやめられるんじゃないかと。完全に置き換えることはできないかもしれませんが、年間1億〜1億2000万トン作られている繊維製品の原料の10〜20%でも置き換えることができれば、CO2排出量や、さまざまな問題を吸収できるようになる。循環することが当たり前の世界になれば、地球環境そのものが元の環境により近くなるでしょう。ですから、地球上の人たち全員が、ジェンダーも国境も関係なく、そうした素材から作られた衣服に利用価値を見出していくことができればいいんじゃないかと私は考えているんです。

アパレル業界の“第3の素材”とされる、Brewed Proteinを素材に使ったジャケットとTシャツ

|

日本の国立公園は世代を超えた財産であり、コモンズだ――各地に“ビジターセンター”的な店舗を出店

――次に、地域包括連携協定についてお伺いしたいと思います。今年6月には、創業の地である富山県と、7月には沖縄の竹富町と包括連携を締結されるなど、地域包括連携を積極的に進めておられますね。国立公園のあるエリアが多いようですが、具体的にはどのような取り組みをされているのでしょうか。

渡辺:私は昔から国立公園を大事に活用しようと言い続けてきましたから、自然が豊かで、人々が行って楽しみたいというところに店を出して、お客さまが困ったことをサポートできるようにしています。例えば、白馬村や知床、屋久島などの、国立公園内や国立公園に隣接するエリアにある店では、おいしいコーヒーやホットドッグの食べられるカフェや、地元の人と交流ができるようなスペースがあって、山に登る前に装備で足らないものをチョイスしたり、登山帰りの人もゆっくりと山の景色を見ながら、電車までの時間を過ごすことができます。ヨセミテとかイエローストーンとか、アメリカの国立公園には、滝まであと何マイルで行けるとか、山道が崩れている、クマが出るから気をつけて、といった情報を教えてくれる“ビジターセンター”があるのですが、私どもの店も、そういう役割を果たせるといいなあと思っています。

「THE NORTH FACE/HELLY HANSEN知床店」のある知床国立公園内の知床自然センター

|

――2020年には環境省と「国立公園オフィシャルパートナーシップ」を締結されました。このパートナーシップは、日本の国立公園の魅力を世界に発信し、人々の自然環境保全への理解を促進するとともに地域活性化につなげる狙いがありますが、各地にビジターセンター的なお店を出店されるなど、貴社の取り組みは非常に具体的で、示唆に富んでいますね。渡辺社長が以前から国立公園を大事に活用しようと言い続けてこられたのはなぜですか?

渡辺:私が大好きなバックパッカーで、すでにお亡くなりになっている方が2000年に『日本の国立公園』という本を出され、寄贈してくださったんですね。そこには、国立公園の実態や、運営についての問題が指摘されていました。国立公園は我々の世代が楽しむのはもちろんですが、次の世代、また次の世代へと、未来にしっかりと残していかなければいけない。世代を超えた共有の財産であり、コモンズなんです。

日本には、人が住むエリアを含んだ国立公園が多く、高速道路が走っているところもあれば、今は使われていない廃墟になった温泉宿があったりもします。そういう意味では、そこが国立公園であることを意識せずに行く人が非常に多い。国立公園を知らない人が多いんです。そういう人たちにこそ、国立公園に出かけてもらい、トレッキングや登山の楽しみを知ってほしい。自ら体験することによって、山が面白いと感じ、自然を好きになる人が増えてほしいんです。そうすれば、人間というのは好きなものを守りたくなるから、環境を守る活動にも参加するようになるでしょう。ちょっとでも好きになるということが、きっかけになりますからね。

20代で山が好きになり、子どもを山に連れて行けば……マインドが育ち、循環していく

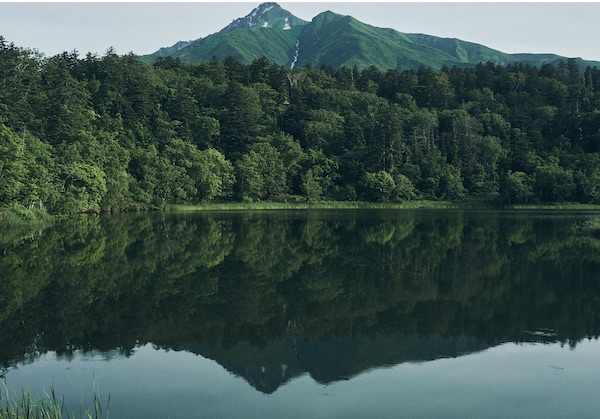

山や沼の緑が美しい北海道の「利尻礼文サロベツ国立公園」

|

――貴社は限定商品の売り上げの一部を国立公園の保全管理に寄付する取り組みなどを通して、「国立公園の持続可能な『保全と利用』の実現に寄与していく」ことも掲げられていますね。そのバックボーンには、まさに、渡辺社長のそうしたお考えがあるのでしょうか?

渡辺:例えば20歳ぐらいの人たちが山を好きになり、30ぐらいで結婚し、子どもが生まれて5歳ぐらいになったら山へ連れて行くでしょう? そういうふうにして、マインドが育ち、循環していくじゃないですか。そうやって、本当に面白いことを一緒に体験したら、親子の関係も良くなるし、自然のこともよく分かるし、地域の人たちの暮らしぶりを見て、こういうことに配慮しないといけないんだなということも分かるようになるんですよ。

日本は小さな島国ですが、国土の7割が森林で、北から南まで35カ所の国立公園があります。こんなに多様な自然が残っている国はそうそうない。アジアの人たちがこれから団体旅行ではなくて個人旅行で、家族や友達と一緒に来て、京都だけじゃなく、北海道を見て、沖縄も見て、東北も見て、こんなに違うんだと感じてもらうことで、日本がより理解される。訪れる人だけじゃなく、その地域に住んでる人たちもオープンマインドになっていく。そうやって、個人レベルの関係性を強化することが、国を豊かにすることにつながると私は思います。

仕事と遊びに境界線を引かない――自分の仕事を楽しみながら、地球を守る企業に

年に数回訪れる西表島で釣りを楽しむ渡辺社長(Goldwinサイト内のトップメッセージより)

|

――今年5月には、コーポレートロゴを刷新するとともに、「人を挑戦に導き、人と自然の可能性をひろげる」というパーパスを策定されました。渡辺社長ご自身が、若い時から、そうした挑戦をずっと続けてこられたのですね。

渡辺:スポーツの会社として、挑戦していくという気持ちはもちろん大事ですし、リジェネラティブな社会を作り出していくためには、今あるものを見直して、新しいスタンスで進んでいかねばなりません。これは予想以上に厳しいことです。だから若い人たちが、新しい挑戦をしたいという気持ちを込めて新しいパーパスをつくったことは、とても嬉しいことでした。

私自身が昔からずっと言ってきたのは、仕事と遊びに境界線を引かない生き方をする、ということです。我々の仕事って、スポーツとかアウトドアとか、簡単に言うと、遊びの領域にありますが、遊びってすべての根源でしょう? 自分の仕事は遊びの延長にある方が熱中できるし、利他的な気持ちになれる。みんなを喜ばせたいという気持ちがあるからこそ、社会にもプラスの影響があるわけじゃないですか。私は本当に年中、釣りをしたり山を登ったりヨットに乗ったりしていますが、それが結局、仕事の役に立つ。我々はそれが仕事ですから、多分これからもそういう生き方をしていくだろうなと思いますね。

――最後に、創業100年を迎えられるのは2050年ですが、そこに向かって、これからゴールドウインをこのような企業にするという決意をお願いします。

渡辺:一言で言うと、地球を守る企業になりたいですね。社員たちにも、いつも、地球を守るために、自分たちの仕事をしようと言っています。人を育てることも、地球を守ることにつながりますから。あとは仕事を楽しもう、ということです。自分の仕事を楽しみながら、地球を守る。それがゴールドウインだと思っています。

撮影・高橋慎一

ゴールドウイン 代表取締役社長執行役員

1960年生まれ。ゴールドウイン入社後は30年以上にわたって日本における「ザ・ノース・フェイス」事業に携わり、同ブランドの成長と国内のアウトドアファッションの定着に貢献。2005年より取締役執行役員ノースフェイス事業部長、17年より取締役副社長執行役員。20年4月1日より代表取締役社長に就任。長期ヴィジョン「PLAY EARTH 2030」を掲げ、なかでも地球環境の再生に向けた取り組みを経営の最重要項目として位置付けている。