|

消費者と「グッド・ライフ」――今、ブランドに求められること

サステナブル・ブランド国際会議2017デトロイトのブレイクアウトセッションには、ブランド戦略を手掛けるBBMG社のラファエル・ベンポラッド氏が登壇した。同氏は、消費者の考え方が変化してきていると指摘。消費者は、自らの需要を満たしつつも、害を及ぼさず、社会や地球といった大きなものとのつながりを生み出してくれる企業に関心を持っているというのだ。(翻訳:寺町 幸枝)

この変化の背景には、米国の現政権が掲げる将来像に人々が疑問を抱いていることがある。人々は、政府の代わりに「グッド・ライフ」を定義し、さらに進化させてくれる企業を求めているのだ。

しかし、中立の立場が存在しないこの二極化した時代に、企業はどのように消費者や将来の従業員に対してブランドの魅力を知って貰うことができるのだろうか。

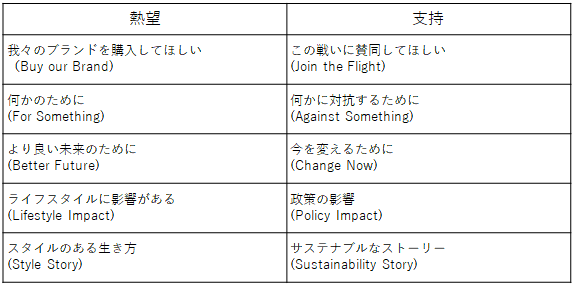

熱望型のブランドと支持型のブランド

|

ハリウッド女優のジェシカ・アルバが立ち上げた乳児への安全性を配慮した日用品ブランドのオネストカンパニーは、熱望型の良い事例だ。化学物資を使わないという原料の透明性と「害を与えず、良いことをする」という理念、そしてより健康で安全な家族になろうという目的を消費者に伝えている。

一方で、環境に配慮した日用品ブランドのセブンスジェネレーションは、「クリーンになろう」というキャンペーンを行うことで、消費者の支持を得る手段をとっている。同社は、「掃除・洗濯製品について知る権利条項(Cleaning Product Right to Know Act)」を多くの人に広め、生産者に対して、商品ラベルや原料に関する情報をウェブ上で開示することを求める動きを生み出したのだ。

こうした方法にリスクはあるだろうか。ユニリーバのジョナサン・アットウッド氏は、私たちそれぞれが正しい価値観を持っていれば、リスクは減らすことができると説明した。

さらに、ベンポラッド氏は、どちらの方法を取っても、ブランドの伝えるものが正当なものであり、妥当なものであり、信用に足るものであれば、消費者から支持されると話した。

「まず『価値』という視点で見て、そして次に『課題』という視点に移るべきだ。自社の存在意義をきちんと理解すべきだ。少々骨の折れる作業だが、それぞれの課題に対して自分たちがとっている立場を追求し、これまでどういう立場を貫いてきたかということを知るべきだ」と同氏は続けた。

消費者は正直さを求めているのであって、完璧を求めているわけではない。正直であることはブランドを傷つけることではなく、消費者とともに問題を解決する機会を得るということだ。企業はそこを見間違えている。

しかし、CSRのコンサルなどを行うオンパーパスのキャロル・コーン氏が改めて言ったように、「信頼性には、つけたり消したりする電源スイッチがない」ということも忘れてはいけない。あなたの信頼性が、本当に信頼に値するものである必要があるのだ。

従業員にとって魅力的なブランドであること

さらにアットウッド氏は、CEOにとって、賛同者や文化的リーダーを持つことはプラスに働く一方で、従業員個人の目標を達成させることがブランドの成長に大きく寄与すると話した。実際に、ユニリーバの「サステナビリティ・リビング・プラン」は6年目を迎え、信頼性のある目標を掲げる18のブランドがあり、どれもが成長している。

企業は、消費者を満足させるだけでなく自社の従業員をも満足させるものだ。ミレニアル世代は、かつては企業価値と考えられていた素晴らしい年金制度を持つ企業を求めてはおらず、彼らの価値観にあった企業で働くことを求めている。

企業内の内部構造でさえ、現在は変化している。企業の経営陣を押しのけるような夢のあるアイデアを考える人たちが日陰でいる時代は終わったのだ。今日では、そうした人々は企業のあらゆる部署にいて、企業の目的を定義し続けている。

企業がどう行動するかによって、ブランドの評価は変わってくる。米世論調査機関ハリスポールのエリカ・パーカー氏は、従業員は企業・ブランドのアンバサダーであり、危機に陥った場合の第一線の砦になると強調した。

「今こそマーケティングをマタリング(問題に直面すること)に進化させるべきだ」とパーカー氏は訴えた。「行動と言葉を一致させるべきだ」と。