企業のブランド展開でいま、パーパス(存在意義)の次を模索する議論がホットになりつつある。その大きなテーマの1つが、自社のブランドからの発想ではなく、徹底して顧客の立場に寄り添う視点。米デトロイトのサステナブル・ブランド国際会議 本会議に登壇したコミュニケーションの専門家コルスター氏は「顧客が実現したい変化をどう生み出せるかが焦点だ」と語る。サステナビリティの機運が高まるなか、同氏が打ち出す新時代のブランド・プロミスについて聞いた。(サステナブル・ブランド編集局=小松遥香)

|

サステナブル・コミュニケーション/マーケティングの専門家トーマス・コルスター氏は、6月に開催された世界最大の広告祭「カンヌライオンズ」のSDGs部門で審査員も務めた。

同氏は2012年、ミレニアル世代が台頭する中、ブランドが社会課題の解決策として役割を果たすコミュニケーション/マーケティング・モデル「Goodvertising(グドバタイジング)」を提唱した。「Goodvertising」は、広告を意味するアドバタイジングとグッドから成る造語だ。

パーパスを見つめ直し、「Goodvertising」を実践することで、ブランドは顧客とより密接につながり、最終的にはブランド価値や売上高の向上にもつながると説いた。

しかし、本会議に登壇したコルスター氏は「『Goodvertising』は10年近く前の話。時代に合った新しいコミュニケーション、マーケティングが求められている」と切り出した。

変化を生む「ヒーロー」はブランドではなく、顧客

|

「多くの企業がパーパスを追及するようになっているが、行き詰まっているように思う。どのブランドも自分たちがいかにいいことをしているか話すばかり。例えば、プラスチック問題や途上国の子どもの課題を取り上げたり。そういった一昔前のマス・マーケティングが成り立つ時代ではない。パーパスについて語れば語るほど、顧客は皮肉な感情を持ってしまっている」

米ベントリー大学の調査では、ミレニアル世代の66%が自ら事業を立ち上げたいと考えていると回答。CSRに特化した米PR会社 コーン・コミュニケーションの調査では、若い世代の45%が自分自身を「変化をもたらす主体(agent of change)」だと考えているという。

コルスター氏は、「考えるべきは、なぜ自分たちが取り組むかではない。自分たちの顧客が叶えたいことを達成する手助けをするのは『誰か』ということだ。世界を変える『ヒーロー』はブランドではない。そういうコミュニケーションやマーケティングを行うと、変化を阻む『敵』になってしまう」と指摘する。

「いまブランド自身が問うべきは、どうすれば求められている『変化』を生み出せるかだ。ブランドや会社が変化を起こすと信じるのではなく、顧客にこそ変化を生み出す力があると信じることだ」

新時代のブランド・プロミス

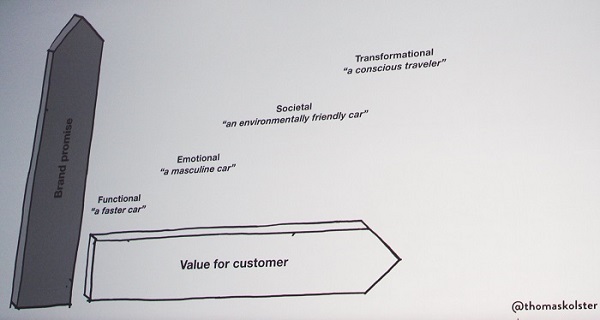

コルスター氏は、いまの時代に求められているブランド・プロミスについて、社会的なものから顧客の人生に転機をもたらす「Transformative Promise(転機を約束する)」ものへと変わってきていると説明する。

|

そして「Transformative Promise」を実践し、顧客が変化を生み出す動機づけを行う企業のコミュニケーションの例として、ナイキのCMで「自分の持つ無限大の可能性を信じて夢の実現に挑戦しよう」というメッセージを伝える「Dream Crazy」や、米国をはじめ日本などで販売されている機能的保険商品「Vitality」を挙げた。

「Vitality」は保険をかけるだけでなく、日常的に運動することを促すことで顧客の将来のリスクを下げることも狙う。アプリを使い、運動するとポイントが貯まるようになっており、ポイント数に応じて保険料やコーヒーショップのドリンクが無料になるといった特典がついていて、新たな行動を生み出す仕掛けが備わっている。

コルスター氏は「いい広告」について、「影響力があり、根本的な変化を生み出せる広告」という。

顧客は世界のさまざまな場所に暮らし、価値観は多様化している。テクノロジーが発展し、自分で完結できることが増えてきている。

「ブランドはいま、顧客の人生に変化をもたらし、顧客の夢を実現し、グッド・ライフを実現するためのプラットフォームになる時を迎えている」

常にクリティカル・シンキングを持つ

|

コルスター氏は今秋、新たに『ヒーロー・トラップ――顧客に意義と幸せを感じさせ、最強のブランドになる方法(仮)』を出版する。執筆を始めた2年前について、「パーパスを追及するだけでは不十分じゃないかと考えるようになった。自分が提唱したことを疑い、考え直すのは簡単な作業じゃなかった」と振り返った。

顧客や時代、社会が次に何を求めるのかを考えることは、さまざまな仕事で求められることだ。コルスター氏は、そのためには「クリティカル・シンキング(批判的思考)が重要」と話す。

「常に問いを持つようにしている。『このやり方は本当に正しいのか』と。クリティカル・シンキングは人間の持つ能力のなかで最も重要なものの1つ」

父親は政治家、母親は教師という環境で育った。子どもの頃から家族でよく議論をしていたことで、クリティカル・シンキングが養われたと語った。

小松 遥香(こまつ はるか)

アメリカ、スペインで紛争解決・開発学を学ぶ。一般企業で働いた後、出版社に入社。2016年から「持続可能性とビジネス」をテーマに取材するなか、自らも実践しようと、2018年7月から1年間、出身地・高知の食材をつかった週末食堂「こうち食堂 日日是好日」を東京・西日暮里で開く。前Sustainable Brands Japan 編集局デスク。