「大転換と現代の危機」をテーマに開催されたカール・ポラニー国際会議、筆者撮影

|

前回に続いて、企業が社会的責任(CSR)から共有価値の創造(CSV)に向かう韓国の動きを紹介しましょう。ソウルで開催された第14回カール・ポラニー国際会議(10/12-14、2017年)では興味深い話題が飛び交いました・・・・。

市場経済への対抗運動のひろがり

社会的企業や市民型まちづくりが活発化しているソウル市ですが、そうした実践の理論的なバックボーンとして近年、社会経済思想家のカール・ポラニー(1886~1964)が注目されています。有名な著作に『大転換』(新訳、東洋経済新報社2009年)がありますが、19世紀文明(市場経済の隆盛)の崩壊として市場主義への対抗運動(ファシズムの台頭、ニューディール政策など)の出現を、経済人類学的な知見を土台に巨視的視野から論じたものです。

近年、ふたたび資本主義の矛盾拡大(格差・貧困、環境破壊)に警鐘が鳴らされていますが、まさに資本主義市場システムへの不信や対抗運動が噴出しだしており、ポラニーの洞察があらためて再評価されています。1986年に生誕地のハンガリーで第1回カール・ポラニー国際会議が開催されて以来、世界各地で国際会議が開催されてきました。1988年にカール・ポラニー政治経済研究所(カナダ)が開設され、未公開資料が整備されたことで研究が活発化しています。

従来の資本主義・対・社会主義の対立軸での分析が下火になる一方で、ポラニーが提示した経済システムの3類型に立ち戻って、新たな対抗軸や変革の視点を模索する動きです。3つの類型とは、互酬(贈与関係や相互扶助関係)、再分配(権力を中心に義務的徴収と分配)、交換(市場における財の移動・取引)です。

それぞれは歴史的・地勢的な背景のなかで多様な存在形態をもちますが、とくに交換システムが近代世界以降の市場経済の世界化(グローバリゼーション)において肥大化をとげ、諸矛盾を深化させてきました。市場(交換システム)が隆盛するなかで、本来は商品でない労働(人間)、土地(自然)、貨幣の商品化が進み、人間の社会関係や生活が破壊されることに対して、過度な市場化を規制する政策や対抗運動が生み出されてきたプロセスが考察されています。

いわゆる社会の側からの自己防衛運動なのですが、そこにはファシズムや過度なナショナリズムの台頭にもつながる不安定性が内在しています。実際に20世紀前半は、激動期をむかえ偏狭な思想やファシズムが隆盛して、悲惨な戦争を引き起こした世紀として私たちの歴史に刻印されています。

市場社会の調整局面 ~CSRからCSVへ

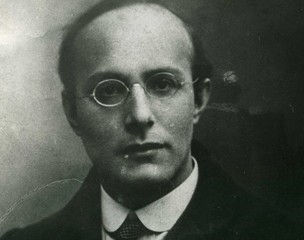

Karl Polanyi, 1923 Photo: Kari Polanyi Levitt(出典:カール・ポラニー政治経済研究所)

|

すでに指摘しましたが、韓国経済が急速な市場化の波を受けて諸矛盾が噴出するなかで、さまざまな対抗運動が同国では積極的に模索・実践されています(連載12回、3回参照)。隔年で開催されてきたカール・ポラニー国際会議ですが、アジアでは初めて第14回会議がソウル市の市庁舎にて開催されました。第3回で紹介したGSEF(グローバル社会的経済フォーラム)と連関させて2015年にカール・ポラニー・アジア研究所がソウルに開設され、今回の国際会議が催されたのです。

大会テーマに「大転換と現代の危機」が掲げられて、興味深い報告が多数おこなわれました。それらを詳細に紹介することはできませんが、興味深かったのはマクロ(大枠・理論)レベルの話題としてのベーシック・インカム(基本所得)とミクロ(実践・現場)レベルの社会的企業や協同組合についてでした。ここでは、連載記事とのつながりで社会的企業・協同組合について、とくに大企業のCSR戦略に関連するトピックを紹介しましょう。

前回コラムで、韓国企業の巨大財閥の問題についてふれましたが、市民社会側からの巨大財閥企業への批判と風当たりは強まっています。それは日本企業の最近の不祥事事件を彷彿させますが、その風当たりは私たちの想像をはるかに超えるものです。当然ながら巨大企業は、市民社会に自分たちの存在意義を認めてもらうべく、CSRに全力投球せざるをえない状況におかれています。

その点で、5大財閥企業の中でとくに注目されているのがSKグループの取り組みです。SKは86の企業(エネルギー・化学、テレコム・電子、各種マーケッティング・サービス分野)からなり、従業員数約4万7千人、総売上高1566億ドル(約17兆7千万円、2014年)という巨大企業グループです。他の財閥企業と同じく経営トップの不祥事があり、企業イメージを刷新すべくCSRに特段の力を注いできました。

2010年以降、社会的課題解決に向けて、持続可能な事業モデルを基盤とした社会的企業52を育成し、さまざまな支援体制を強化してきました。給食・配送、小図書館・教育、環境・農園、メディア・ICTなどで社会サービス事業、官民協力事業などが生み出されました。そして、さらに社会的企業ファンドやインパクト投資を強化するオンラインプラットフォームを、国連グローバルコンパクトとともに始動させています(Global Social Enterprise Action Hub)。企業のCSR活動が一歩進み、CSV(共有価値の創造)として評価されているのです。

既存の企業が社会貢献活動を強化し、発展させている一方で、企業自体が自己変革して協同組合に転換する試みも生まれています。その代表例に「ハッピーブリッジ」という外食企業(フランチャイズ店約400、直営店7、オンライン宅配)の会社があり、年間売り上げ4700万ドル(約53億4千万円、2016年)、2013年に労働者協同組合へと組織転換させてサービス、品質、労働環境の向上で高い評価を得ています。

興味深い事例報告に議論は大いに盛り上がりましたが、とくに注目されたのが若手研究者の多さと積極的発言が目立ったことです。韓国の社会経済の深刻な苦境を前にして、新たな可能性を見いだすべく果敢に取り組む情熱がつよく伝わってきました。ポラニーの思想が韓国で真剣に受けとめられて、市場経済の歪みを克服する道を見いだすべく努力している動きに、今後ともぜひ注目していきましょう。

古沢 広祐(ふるさわ・こうゆう)

國學院大學経済学部(経済ネットワーキング学科)教授。 大阪大学理学部(生物学科)卒業。京都大学大学院農学研究科博士課程(農林経済)研究指導認定、農学博士。

<研究分野・活動>:持続可能社会論、環境社会経済学、総合人間学。 地球環境問題に関連して永続可能な発展と社会経済的な転換について、生活様式(ライフスタイル)、持続可能な生産消費、世界の農業食料問題とグローバリゼーション、環境保全型有機農業、エコロジー運動、社会的経済・協同組合論、NGO・NPO論などについて研究。 著書に、『みんな幸せってどんな世界』ほんの木、『食べるってどんなこと?』平凡社、『地球文明ビジョン』日本放送出版協会、『共生時代の食と農』家の光協会など。 共著に『共存学1, 2, 3, 4』弘文堂、『共生社会Ⅰ、Ⅱ』農林統計協会、『ギガトン・ギャップ:気候変動と国際交渉』オルタナ、『持続可能な生活をデザインする』明石書店など。 (特活)「環境・持続社会」研究センター(JACSES)代表理事。(特活)日本国際ボランティアセンター(JVC)理事、市民セクター政策機構理事など。 http://www.econorium.jp/fur/kaleido.html https://www.facebook.com/koyu.furusawa